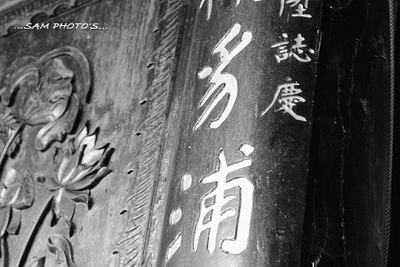

“豸浦”由來

■人物背景

胡亦常(約公元1785年前后在世)字同謙,一字豸甫,順德均安人。清乾隆三十六年(1771年)中舉。負詩名,以五言最為出色。

胡亦常生卒年均不詳,約清高宗乾隆五十年前后在世。性至孝,有大志,好古學。年二十五,即以詩名。乾隆三十六年(1771)舉人。入都后,與錢大昕交。既下第南歸,與戴震同舟,手錄其所著書,擬刊之。又致書錢大昕,欲志于經術。以多啖瓜糶解喝,得胃寒疾,抵家病卒。歿后,錢大昕為著墓志銘,村民立牌坊紀念之,上題“豸浦”二字,并以為村名。亦常與馮敏昌、張錦芳齊名,稱為“嶺南三子。”其為詩妙悟天成,能于南園諸子外,自成一家。所著有《賜書樓詩集》和《清史列傳》行于世。

才氣橫溢被稱為“神童”

據《順德歷史人物》記載,胡亦常的父親胡杰是當朝大名鼎鼎的翰林,由于性格耿直,其父得罪權貴罷官南歸,五歲的胡亦常也一同回鄉。

胡亦常非常聰敏,回家路上途經的地名,他都可以一一說出來。第二年,他更是每日背誦上千字的文章,被人稱之為“神童”。到10歲的時候,《四書》、《五經》和《三傳》已朗朗成誦。此后,他博覽諸子百家,發為詩詞歌賦下,情辭并茂,卓然不俗。十三四歲時,才氣已傳遍臨近州府。胡亦常學習勤奮,不僅詩詞出眾,還寫得一手嫻熟的章草。時人把他跟本縣張錦芳和欽州馮敏昌稱為詩壇“嶺南三子”。當時著名詩人錢曉征認為亦常的詩“妙語天成,能于南國諸子外自成一家。”《粵東詩海》稱道他的詩作“敏妙超常”。亦常在各詩體中,特以五言出色。

由于不喜歡枯燥無味的八股制藝,胡亦常一直到28歲才中舉。詩人出身的考官李文藻慧眼識才,深為器重,特意在當時中國文壇盟主紀曉嵐和錢大昕面前鄭重推薦。紀、錢二人讀了亦常的詩文,也嘉許不已,遍示京中文士。

巧遇大學問家戴東原

有一次,胡亦常出外,面對眼前美景,不禁吟起詩句:“音秋邊戍,拔劍去射雕!”他的旁邊,正站著一位老人,聽到他的詠句,不斷點頭贊許,但他并沒有發現這位老人。后來這位老人下山,不小心被石頭絆了一下,差點摔倒,胡亦常連忙上前扶住。到了山下,上船過江,胡亦常很快就挑了個臨窗的位置坐下來。但這位老人卻行動緩慢,他到船上時已經沒有地方坐了。胡亦常于是把臨窗的位置讓給了老人,自己卻縮在船的角落里。面對江上美景,胡亦常馬上拿出筆和紙書寫一首《村夜》:“殘月墜秋空,人家水色中。夢醒孤客望,舟泊故鄉同。遠鼓沉虛響,流螢避暗風。荒雞啼太早,消息夜潮通。”

老人不禁贊嘆說:“好個村夜,月朗風清。小伙子,可把你的詩集給我看看?”胡亦常恭敬地奉上。老人一邊看一邊點頭,問:“你是哪里人啊?”他答道:“學生姓胡名亦常,家住順德艾步。”老人問:“父親呢?”他答:“家父胡杰,供御史卑職。”老人說:“原來是監察御史大人的公子。你回去告訴父親,詩集姓戴的老頭子拿去看了。”說完把自己未曾發表的書稿給胡亦常讀,并讓他寫點讀后感。后來胡杰知道后,驚喜地說:“孩子所遇的是大學問家戴震!他的書稿你要好好研讀,領會其中的精髓啊!”

英年早逝世人惋惜不已

在胡亦常30歲的那年夏天,他在外一路舟車勞頓,多吃了瓜果染病,感暑發燒,腹瀉不止。尚未到家,便一病不起。其遺腹子出生不久也夭折,他的妻子此后再未立嗣。

胡亦常死后,南北師友悲痛。清代著名詩人兼書畫家黎二樵寫悼詩“惜哉胡豸浦,吾輩失風騷”;遠在北京的翰林學士錢大昕為他寫墓志銘,嘆惋天妒英才,美材遽折。

順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。

除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。

違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。

順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師