龍江農耕文化博物館。

佛山磚雕、石灣陶瓷、福建石雕、泉州灰塑、浙江木雕;

明清時期的米缸、水缸、獅子、滅火槍、漁具、生活器具;

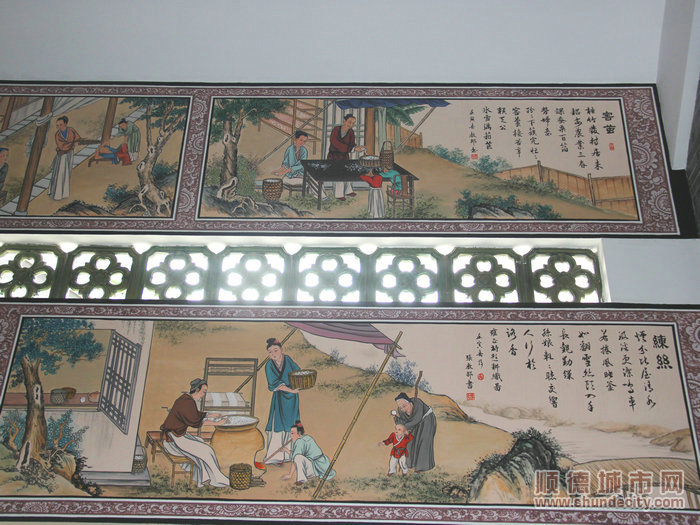

包含仁義禮智信、精忠報國、二十四孝道等國學文化的壁畫;

……

7月8日,城網君隨龍江宣文辦,一起提前探營龍江農耕文化博物館,龍江農耕文化博物館籌建處負責人張教邦為我們提前“劇透”了諸多“看點”。

龍江農耕文化博物館籌建處負責人張教邦(右二)帶隊探營。

據悉,唐宋以后,龍江農業文明不斷接受中原文明的影響而融合發展,至今已歷經千年。明中葉后,先民們把握先機,充分利用得天獨厚的自然條件,共同創造出“桑基魚塘”自然生態、良性循環科學生產之格局,積淀了大量農耕文化遺產。2020年12月8日,桑園圍成功入選世界灌溉工程遺產名錄,而全境位處桑園圍的龍江鎮,歷經了900多年來治水、用水、以水興鎮,文明慧耕,農商并舉等歷史變遷,耕讀傳家人文豐富。

在歷史發展長河中,各種因素疊加,古代、近代許多古舊物件損壞、散失而幾近失傳。經濟作物區特別是兩龍地區的農耕器物尤為稀缺。因此,農耕文明的傳承變得刻不容緩。

為此,龍江農耕文化博物館籌建理事會發起在沙富建公益非盈利農耕文化博物館,連同岳秀書院、張氏大宗祠重建、農博廣場等項目建設,一并成為博物館有機整體,在發揮其基本功能基礎上,增加書院教育選項,規劃場地用于收藏、展覽和修復瀕危生產、生活器具,以及民間各種交易衡器、文書、信札、書畫、圖片、畫像等,讓具歷史價值意義的農耕文明信息得以保存、活化、展示。

收集到的養蠶用具。

西洋鏡(鏡子背后涂的是水銀)。

打魚用具。

張教邦表示,建設龍江農耕文化博物館是“人文的存續”。留住中華文明農耕一脈,是留住傳統文化的根和魂,傳承中華民族精神內核,有助于青少年增強文化自信,加強愛國主義教育。

這一公益項目自2018年初正式啟動,如今已有約5年時間,“龍江農耕文化博物館”是集農耕文化,祠堂底蘊,國學脈絡于一體,實現資源共享的文旅項目,以“傳承農耕文化,助力鄉村振興”為目標,促進美麗鄉村建設。

項目得到了各級政府的高度重視和大力支持,同時得到各有關專家提供的專業指導。倡議發出后,獲得各位鄉親、社會各界熱心人士的積極響應,踴躍捐贈。近五年以來,已經募集建設資金3000多萬元,收集古代、近代農耕器物達1800件。

該項目總占地面積約6600平方米,其中主體建筑占地5200平方米,農博廣場及輔助建筑占地1400平方米,總建筑面積連同配套達3600多平方米。主體沿襲嶺南古建筑風格,采用三路三進典型的順德祠堂形制,保存了明嘉靖九年(1530年)張氏大宗祠部分歷史信息。主建筑80%面積規劃作博物館展廳及岳秀書院功能使用,20%保留作祠堂使用。

石雕、磚雕、灰塑等工藝精湛。

來自福建的工匠。

精美的壁畫。

目前,四項工程主體基本完成;雕刻、灰塑正加緊施工;館內近500米壁畫已進入收官階段;室內鋪設有序進行;文字圖片編輯、裝修布展設計正在開展,距開館時間預計需8個月左右。

用上500年歷史的石頭。

農博廣場。

“我們將講好每一件物品的用處和故事,讓后輩知道以前大家是怎么生產、生活的。建造方面我們希望用最好的工匠,用古老的材料來建造,門石就是用了有500年歷史的石頭。我們找來了優秀的壁畫師,畫了100多天,壁畫中的字也都是我來寫的,站在高處寫了60多天。”張教邦介紹說。

張教邦稱,項目總投資預計3500萬,在條件及資金允許情況下,希望在現設計基礎上,增加農耕場景館,展示桑園水韻、桑基魚塘、古村老榕、養魚育蠶等景觀,并增添先進的光電演示設備作配套,增加內涵與底蘊。同時,希望博物館不但能傳承過去的農耕文明,也能保護好聯合國糧農組織肯定的龍江桑基魚塘自然生態、良性循環科學生產模式,傳播世界農業未來發展趨勢。

編輯:鄒建華

順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。

除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。

違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。

順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師