你知道人有年齡之分,動物有年齡之分,那你知道其實每個村也有年齡之分嗎?區域面積只有78平方公里的樂從,下轄19個村委會和5個社區居委,每天生活在樂從的親們,知道你生活的地方年齡排名第幾嗎?樂從鎮二十多個主要鄉村,按其開村時間先后排名是醬紫的↓↓↓

岳步(西元936年)

岳步村位于樂從鎮東南部,緊靠著佛山東平新城,面積2.767平方公里,常住人口有4000多人。建村于殘唐五代的后周顯德二年的岳步,已不知村名的由來,徜徉在“一河兩岸”的岳步,村容村貌干凈整潔,管理有序,這個千年村莊仍然在新世紀里散發著魅力。

岳步特色:岳步大廟

岳步大廟是現今該村的代表廟宇建筑,原本是北帝廟,其歷史可追溯到宋末年間,與佛山祖廟建立的年代相近。

每年正月初七,岳步大廟就會舉行一年一度的廟會,這個傳統從明朝就已經開始,已延續了上百年。除了匯聚各村代表進行扒龍舟這樣熱鬧的賽事外,更有北帝誕、施齋,還有東平河放生、賽龍舟等活動,是廟宇、活動互融較好的典型代表之一。

路州(西元964年)

原處在九沙海(河)及細海(河)相交的小三角洲,是白鷺聚集的地方,故從唐詩“二水中分白鷺洲”句中取“鷺洲”二字為村名,后簡寫為“路州”,可以說,曾經的白鷺翔集之地如今已成為樂從居民的一塊寶地。

路州特色:

路州有黎氏大宗祠、周氏大宗祠遠近聞名,尤以灰雕栩栩如生,保存完好;更有當初路州村至省城的通道——大彭古道,在現代村居的包圍中,默默訴說當年的故事。

黎氏大宗祠建于明崇禎庚辰年(1630年),清同治及宣統年間先后重建,至今保存得十分完整。除了各種雕花抬梁、木刻石雕外,甚至當年祠堂竣工時作為賀品的4幅圍屏錦帳都還保存完好。祠堂內保存有雕花硬木屏,上刻有“累世恩寵”、“奕世科名”等字樣,成為黎氏先祖獲得科甲功名的見證。2006年,黎氏大宗祠被公布為順德區文物保護單位。

平步(西元1101-1125年)

建村于宋代,取平步青云之意,定名為“平步”,是元末明初著名詩人孫蕡、元至正廣東行省左丞陳祖德的故鄉,隨著樂從發展的日新月異,從這里走出去又榮歸故里的鄉親更是不在少數,正契合了平步青云之意。

平步特色:

沿著平步的涌邊街一直到平步帥區,有連接河涌兩岸的梯云古橋,也有雜街小巷那青磚、趟櫳;還有孫西菴故里碑刻與鄉賢祠、文武廟記載著過往的文人騷客。當然,最出名的就是平步古祠廟內受平步人百年焚香禮拜的先賢——孫蕡。孫蕡(1337-1393),字仲衍,號西庵。其先祖遷自南雄,后代入贅現倫教熹涌,三代后遷樂從平步,故其祖父為平步始遷祖。他在詩壇上開創了嶺南詩歌的雄直詩風,被后人稱之為“嶺南詩宗”。孫蕡的一生中,除了在詩壇上有貢獻外,也曾經在多地任官,并游歷了不同的文化區域。孫蕡曾在平步修建了接恩坊、煙霞書社、寄傲亭等,后人于1762年在平步修建了一座鄉賢祠以紀念他。

探訪過平步的名人軼事,若是累了,還可踱步到平步村水閘,去那里看看日落看看蕩漾的水波!(吳浩賢攝)

大墩

這里原是一片土墩,由蔡姓人在南宋前開村時,按地貌取名為“大墩”。大墩同安街石磡規模宏大,河涌是村的主要水道,是舊時村民出入和辦事的重要通道,河岸兩旁廟宇眾多,依次是康公廟、文武廟、天后宮、平心家塾和梁氏家廟。村中古建筑眾多,因為出洋謀生的人很多,不少房屋帶有南洋、西洋的味道。

大墩特色:

(順德城市網網友“通濟刁民”攝)

大墩的梁氏家廟是順德眾多祠堂建筑中比較有名的一座,此祠修建于明崇禎元年(1628年),大墩村的舉人梁衍泗考取了進士,入值翰林院編修,后任福建糧儲道要職,為官清廉,曾受到崇禎皇帝的表揚,梁氏家廟內原有一“圣諭”牌匾,就是崇禎皇帝對梁衍泗的嘉獎。

(順德城市網網友“通濟刁民”攝)

祠堂內庭中有一座香亭。只有柱子和瓦頂,四周沒有墻壁,屬于較特殊的建筑,用于紀念功德或彰顯榮耀。梁氏家廟里的這座香亭名為“圣諭亭”,當年崇禎皇帝賞賜給梁衍泗的“圣諭”牌匾就曾高懸亭中。香亭平面呈方型,與大殿貼近。亭子建在一個的麻石砌就的臺基上,從庭院步上臺基要走5級石階。臺基正中鑲有一件《鯉躍龍門》石雕,4根修長的白石方柱凌空支起雕花梁架和歇山頂,莊嚴肅穆,使步入祠堂者,無不為之肅然起敬。

良村

南宋時,山西難民移來開村。當時村中有何、馬、冼、譚、吳、羅等姓氏,唯獨無梁姓,鄉紳商議,無“糧”不成村,決定用同音字改名為“良村”。這里大大小小的魚塘星羅棋布,隨處可見,在空曠無垠中,呼吸最純凈的鄉風,感受桑基魚塘原汁原味的熏陶。

良村特色:

良村地勢開闊,七鄉蟠龍水閘位處村中郊野,古跡斑斑,見證了它保村護民的功績。扶風橋在村內,依樹傍水,雖已失去橋的功能,依然能聽到村中老人講述其中父愛與橋的故事。都尉第趟櫳門緊閉,似乎等待著后人去挖掘都尉的光輝功績;華佗廟等名勝古跡亦值得一探。

葛岸(西元1127-1130年)

南宋末年開村的葛岸源自一個傳說,當時有一個能醫百病的人叫“葛洪”,曾在當地西便基島居住,設爐煉丹,替人治病,人們為了紀念他,取“葛仙道岸”之意將村名稱為“葛岸”。葛岸是樂從的發源地,素有“葛岸通津”之說,葛仙文化十分豐厚,有葛仙翁丹井為紀念。有岑氏大宗祠、次川岑公祠、德仁岑公祠、岑桑書屋等建筑。

葛岸特色:

葛岸村“三月廿四”大型民俗巡游活動,有著數百年的歷史,文化特色鮮明,兩年舉辦一次。這也是樂從鎮文化建設“一村一品”差異發展的開始和標志,每逢葛仙文化節的到來,樂從葛岸村均會進行傳統的葛仙巡游主題活動,從全國各地回來的葛岸岑氏宗族的鄉親都會聚在一起,是佛山新城、樂從難得保留了這項民俗巡游的村居之一,影響至全國各地甚至海內外。

沙滘(西元1158年)

南宋高宗紹興二十七年(1157年)由羅姓人開村,有“沙溪風俗本純良,傳說羅家開此鄉”的詩句和歷史地名“羅巷”為證,這里原稱“沙溪村”。至明朝時期,逸士岑文亮、岑文凱兩兄弟得中功名,他們認為“溪”字意境小,故改為“滘”字,這里是明嘉靖河南右布政岑萬的故鄉,南京戶科給事中、文學家岑用賓也是沙滘人。轄區內經濟以家具業為主,商貿云集,經濟發展水平較高,有樂從國際家具城、樂從國際家具博覽中心、順聯國際家具城、團億國際家具城及東恒、南華、大新、鉅隆、金銘、東航、聯富、銀富等聞名中外的家具市場,銷售家具商鋪面積達100多萬平方米。

沙滘特色:

(順德城市網網友“從零開始2017”攝)

沙滘歷史古建筑眾多,有廣東第二大的陳氏宗祠。陳氏大宗祠外,還有環翠陳公祠、瀾月陳公祠、毅軒陳公祠、司馬財神廟、西村低地民居群、南村牧伯里民居群、陳泰故居和潁川舊址等大批祠堂廟宇,大大小小歷史遺存舉目可見。

良教(西元1195-1201年)

南宋期間開村,距今約有700年歷史。考證表明,村民祖先乃從蘆江、太原兩郡遷徙而來,原稱“良洲”。明景泰三年,順德開縣時,有人首得功名而改名為“良教”。

良教特色:

良教文人輩出,獲得功名者眾多,故祠堂林立,現存的良教祠堂群仍然規制宏大,猶能想象當年的輝煌。祠堂之中,又尤以皇帝御賜何經的誥贈都御史祠為首。附帶建筑還有馬滘天后廟、更樓等等。

羅沙

吳佰如作品

南宋咸淳九年(1273),由羅姓人到此海灘定居,羅沙因此得名。

羅沙是個琴棋書畫的小勝地,崇文尚德者眾多,文化活動很活躍。書畫藝術家吳靜山、吳佰如兄弟,輪船大亨梁墨緣等都是羅沙人。此處還有祠堂三五間,分別是梁氏宗祠、澄源梁公祠、何公書舍等。

小布(西元1225年)

南宋時由韓姓人開村,因靠捕魚為生,便改姓何,并定居住名為“小布”。清朝時一位紳士犯了官非,官府按照律法追究責任,為避災難,村人在一夜之間把“小布”改名為“桂圃”,故“小布”別稱“桂圃”,這里是明嘉靖福建按察使何繼之的故鄉。

小布特色:

小布是遠近聞名的舉人村,全村至少出過七八個舉人,何氏大宗祠前現存7對旗桿夾,保存共計22對旗桿夾。另有大山古墓石棺材一座,高出地面一米左右,是順德區保護墓葬。

何氏大宗祠建于明嘉靖年間,是典型的順德宗祠建筑。正面的門口是一正四側門,俗稱“五廟”,正門有高包臺,建筑品位風格較高,是四合院形式,兩側各有兩間襯祠;硬山頂,灰塑博古脊,人字封火山墻,素胎瓦當,滴水剪邊;墻體、屋脊、梁柱均以磚雕、石刻、灰塑等裝飾,做工精細;橫梁有鎏金木通花圖案,瓦脊陶飾灰雕,四方瓦筒(注:四方瓦筒須經朝庭特許),雕塑圖案除了花草樹木還有人物造型、正門石柱更罕有“皇羅傘”人物的石雕;地面鋪以整條長麻石為主。何氏大宗祠座北向南,南方開寬,門前有魚塘數口相連到河涌,風水布局為上佳的“抽水上堂”格。

在古時皇羅傘是皇家專用物,在宗族祠堂中被允許使用,彰顯著一個家族莫大的榮耀。

小涌(西元1232年)

南宋末期,難民逃到此處建村定居,因有一條狹窄的河涌通往村內,便取名為“小涌”。明朝曾易名“錦鯉鄉”,但村民一直沿用小涌這個名字。保存完好的祠堂建筑有“遠寧曾公祠”“宗圣公裔祠”“前峯曾公祠”。

小涌特色:

(順德檔案館圖)

小涌是烈士曾杰之的故鄉,現有“曾杰之烈士墓”供人瞻仰。祠堂建筑包括遠寧曾公祠、前峯曾公祠和宗圣公裔祠。

曾杰之烈士墓建于20世紀50年代。曾杰之烈士是順德樂從小涌人,十六歲在絲廠做工,二十歲出國。在越南結識革命黨人、加入了中國同盟會,二十六歲返鄉后,任小涌農民協會執委并由共青團轉黨擔任小涌黨支部書記兼五區團委書記,領導小涌農民運動。1928年初,曾杰之轉移到杏壇桑麻,不幸被捕,英勇就義,時年僅二十八歲。該墓坐西向東,高3.12米,寬1.49米,長1.41米。由上下兩部分構成。上部為方尖碑型,頂為圓拱形;下部有大理石方座,四角為圓柱形,柱頭有小圓球;正面為麻石碑,陰刻楷書“曾杰之烈士墓”,碑前有花崗巖祭石。

勞村

南宋時,山西大、小嶗山人逃亡至此開村,因都是勞姓,且人數不多,故稱“小勞村”,后改為“勞村”。勞村的廟宇建筑不是很多,主要保存完好的是奇山勞公祠(村民稱“奇山公”)、萬松勞公祠。

(順德城市網網友“老家伙”攝)

勞村有個傳說:

勞村娶嫁習俗有個名詞,在辦喜事前開膳叫“推船飯”,相傳勞氏開族初期,每逢勞姓花轎迎親路過其他大姓族人的祠堂,他們會關閘封路,阻擋迎親隊伍行前進,這時勞姓族人唯有忍氣吞聲,逆來順受,改擇水路而過,由于村人娶親多采用冬天,這時期河水干涸,小船難行,只好請親友幫忙下水推船。所以在娶親前請親友吃“推船飯”,向親友打招呼,要他們到時幫忙推船。

道教

南宋末年由南逃難民開村,距今700多年,亦不知村名的來由。

道教有段古:

(“韓江茶館”攝)

道教的康公廟緊靠萬壽亭,其中至今還隱藏著一個關于康公的傳說。在離康公廟不遠,是張氏大宗祠。據記載,康公名保裔,系北宋名將,在抗遼某戰役中失利,被敵兵追趕。康公途經泥濘小路,路上留下馬蹄印,所幸一大群鴨經過踏平馬蹄印,敵兵無跡可尋,康公因此躲過此劫。

為感念鴨群救命之恩,康公便告誡后人和部下不得吃鴨。道教村民崇拜康公,仍保留著不吃鴨的傳統。

荷村

1987年出版的順德縣地名志所載:“南宋前有何姓人在此定居,稱‘何家村’,后來麥、劉等姓陸續遷來,而何姓人口逐漸減少,當地人為了既能反映現實,又能紀念開村的人,便改名為‘荷村’”。但根據麥劉兩姓未遷來荷村時,他們的族譜都有荷村的名稱,同時“何”與“荷”音同義不同,故順德地名志的提法仍需要再考究。

荷村村口,河涌一側,是一組廟宇建筑,里面香火鼎盛,其中包括地母廟、保生堂、龍母廟和觀音廟,當地村民統稱為“保生堂”。

上華

在南宋末年開村,居民在沙丘蓋茅寮住宿,取名為“沙寮”,后改為“上華”。上華村位于樂從鎮西北面,也是順德區最西北角的一個村,北面以東平河為界與佛山市禪城區相望,東面與平步居委會相鄰,南面與良教村、葛岸村隔細海相望。村內建有眾多運動場所,街道大多開闊,村口刻有“上華通津”石一塊。

上華祠堂眾多,陳氏宗祠、念梅陳公祠、從吾陳公祠、慕源陳公祠、樂吾陳公祠、敬樵陳公祠、西泉陳公祠等祠堂整齊排列,當中還有一些清朝年間的建筑古跡。這條街上的祠堂大多是過去上華村民用于宗祠活動的場所,修建歷史較久,形成了一條公祠街,另有更樓一座保存較好。每年正月十四,是上華最隆重的日子之一,是一年一度的“艾勝節”舉行的時候,在鄰近影響頗大。

水藤

建村于元代,當地提督里是元朝提督馬良佐的住處。因雞頭渡口至逕口水閘水底有一條象山藤的泥基,退潮時可看見,故定名為“水藤”,是二十世紀早期的詩人鄧實、鄧方的故鄉。

水藤傳說馬姓回甦井

水藤祠堂以孔皆堂和永錫堂為首,更有更樓、竹橋、玉麟橋、馬姓回甦井、革命烈士紀念碑等一大批文物古建,是歷史遺存較為豐富的村落之一。

馬姓回甦井在順德樂從鎮水藤管理區三多里。元代時,提督馬良佐由新會遷居于此,其孫馬驄鑿此井飲用。井為圓筒形,用紅色砂巖砌鑿而成。井欄高出地面0.4米,外徑0.7米,內徑0.53米,欄口內壁鑿“馬姓回甦井”五字。井水甘冽,經冬不涸。回甦井一名,當地人不傳,只稱朱砂井。縣志有朱砂井一名的記載:“下有石穴,色正赤,故名。遇疫作,飲之,輒無恙,村人常以煎藥。”據傳,曾有人投毒井中,后馬姓人將井水抽干,于井底填放大量朱砂,上壓銅板,從此,井水能除百毒。

大羅

于1265至1274年間開村,當時有羅、阮、徐三姓,以羅氏人數最多,遂稱“大羅村”。

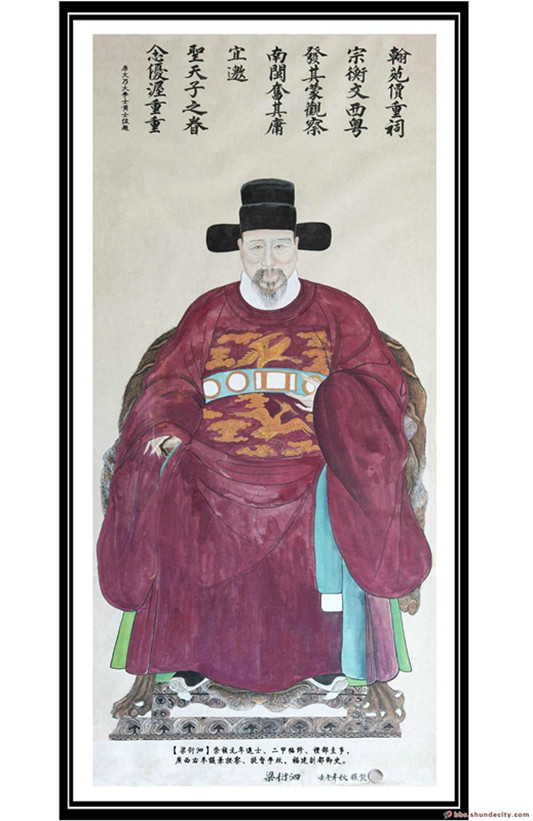

大羅名人“冼燈籠”

被人稱為“冼燈籠”的清官冼光是大羅人,于明朝弘治九年(1496年)進士及第,步入仕途。其家族墓葬現存在冼家公園旁,有石馬、石兵俑一批,其精美紋路依稀可辨。現居住在大羅的冼光家族是第十八代子孫,仍保存有冼氏先祖畫像兩幅,族譜一本,里面詳細記載了冼光一生光輝的官宦歷程。

新隆(西元1273-1274年)

于明朝由吳姓人開村,取“興隆”之意定名為新隆。新隆有高高聳立的更樓“永利樓”,也有甚至在廣東省內都難得一見的“古代消防車”。祠堂則以陳氏宗祠為代表。

楊滘

距今700年前,南雄珠璣巷移民到此開村,原名為“楊溪”,因有彎曲河道通往南海縣吉利等地方,若從傍晚劃船,要到雞啼天快亮才能到達,故又稱“雞啼滘”,后把二名合并改稱“楊滘”。

楊滘蘇臺馬公祠、賢業馬公祠,是楊滘現存的公祠,規模不大,有待挖掘文化內涵。敕建貞壽門石碑在楊滘河涌邊,不知來歷。

騰沖

騰沖村的歷史從明朝開始,村四周有一條小河類似山藤纏繞,故名。后村民取飛黃騰達之意,改稱“騰沖”。

騰沖特色:

騰沖是電視劇《李小龍傳奇》的拍攝地之一,該處現在成為國際著名書畫家劉春草作為藏書閣之用,并題名此處為“蔭廬”。祠堂廟宇主要有福善堂、愚樂劉公祠、周氏宗祠。

福善堂原為關帝廟。始建于清代,光緒三十年(1904年)重修。坐東向西,分左、中、右三路,總面闊20米,深二進18米,硬山頂。主堂深二進,兩廊。抬架式結構,墻上有灰塑和磚雕,橫梁、檐口雕有人物圖案,主堂瓦脊是順德保存最好的晚清石灣陶塑。此地以劉姓居民較多,民間有劉關張一家之說,故柱上刻有與關帝有關的對聯。又據傳說,當地有不建廟的村規,故不稱“關帝廟”,而稱“福善堂”。

沙邊

建村于明代,因對岸有一塊沙丘,遂取名為“沙邊”。

沙邊特色:

(順德城市網網友“福源”攝)

沙邊村有豐富的祠堂遺存建筑,騰龍橋、起鳳橋連接著河涌,兩岸周邊大小祠堂比比皆是:鴛侶何公祠、練塘何公祠、飛岳何公祠、斗山何公祠、何氏大宗祠、紫峰祖祠、云埜何公祠、南莊何公祠、錦樵何公祠、鄧氏三世祠、蘭趣鄧公祠、以昱鄧公祠、南愛家塾等。還有百年古榕樹,仍然生氣盎然佇立在村內河岸。

何氏大宗祠這間氣勢恢宏的祠堂又名“厚本堂”,始建于明代,是嶺南明清祠堂文化的杰出代表之一,它也是樂從歷史最悠久的祠堂。何氏大宗祠面闊,進深三座,主體建筑外有后樓,頭門為歇山頂式,蓮花托斗拱,四柱和兩邊底梁均為礪石所造,橫梁雕有瑞獸、花草等紋飾,頭門兩倉臺外壁華板,通飾龍,馬,麒麟等瑞獸浮雕,線條粗獷,古樸傳神,是漢族勞動人民智慧和創造力的結晶。

大閘

是一個始建于1680年左右的村落,因村邊有一座大水閘而得名。

這里是樂從水道連接外面世界的一個重要窗口,碼頭貨如輪轉。大閘發達的水系,也造就這里龍舟人才輩出,每年的龍舟賽事都是大閘村人一展所長的重要平臺。

順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。

除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。

違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。

順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師