說起士大夫,大部分人都會想到“修身、齊家、治國、平天下”,作為封建時期士大夫的道德理想,這幾個字幾乎是囊括了他們的一生。

學宗宋儒,立朝正色。

抗論時事,無所顧避。

正本清源,供奉羅綱。

而這24個字概括了一代忠儒羅惇衍政治立場與個人原則。在風雨飄搖,外侮入侵的年代,這位晚清士大夫站了出來,一己之力撼政局。

在說他如何撼動政局之前,我們先了解一下羅惇衍這個人。

羅惇衍(1814~1874年),字星齋,號椒生、兆蕃,廣東順德人。惇衍出生時紅光滿室,滿周歲時,就有異于普通孩童。幼年聰慧,十一歲就能作文章。道光十四年(1834年)中舉,第二年中進士,選庶吉士,散館授翰林編修。羅惇衍為官期間,屢次上書直諫,推行安民利民之道,攘內安外。一生憂國憂民,鞠躬盡瘁,死而后已,同治十三年卒,謚文恪。著有《集義編》、《百法百戒》、《庸言》、《孔子集語》等。

羅惇衍很敢說話,不怕死,頗為魏征之風。

歷代封建王朝走向窮途末路,都是吏治腐敗、民不聊生的時期。一些清醒的官員改變社會現狀,企圖挽救封建統治。

咸豐元年,羅惇衍上書抨擊當時風俗奢靡、揮霍無度,請求皇帝“崇儉禁奢”,“躬行節儉”以救時世。

二年十一月,惇衍借日食向皇帝疏請,嚴飭廷臣,痛斥群臣“執持不定”,不能做到令行禁止,“擔當不足”,“一事牽制而不前,發一議觀望而不決”,朝中缺乏賢良忠正,“廷臣首尾兩端,疆臣互相推諉,大員委蛇容悅,屬員專務趨承”。請求皇帝因日食而修省,飭令群臣改過陋習,以求天災消弭。

惇衍為官頗稱清正,針對時弊多次上書朝廷,如奏請令戶部蠲免京城貧戶鋪捐、令戶部按正價統購南方漕米以杜絕胥吏盤剝、禁止各地營兵勒索行商、查禁鎮江水勇入城橫行不法、令各省不得變價提用儲備糧、令各省撫恤水災流民等,在興利除弊方面起到一定作用。

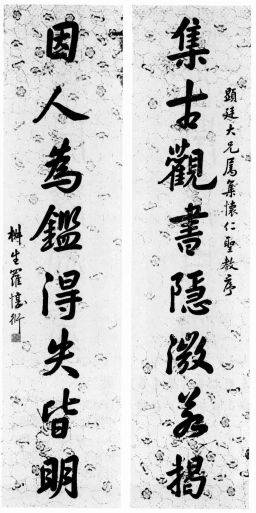

羅惇衍書法作品

羅惇衍對太平天國革命、捻軍起義和各地人民的武裝反抗,均抱敵視態度,積極獻策鎮壓。咸豐三年(1853年),太平軍北伐將領林鳳祥、李開芳擊潰直隸總督訥爾經額部,占領臨洛關,京師大震。惇衍上疏指出京城內外如何扎營防衛,官紳士庶如何聯絡稽察,糧餉如何籌備足食,兵弁如何調遣呼應,朝廷委任他主理京城巡防事務。同治四年(1865年),捻軍擊斃清軍主帥僧格林沁,馳騁中原數省。惇衍力薦漢族官員左宗業、李鴻章領兵“剿伐”,致使捻軍接連受挫,終至失敗。

咸豐七年(1857年),英法聯軍攻陷廣州,海防危急。在鄉服孝的羅悖衍,奉旨與同是在鄉服孝的太常寺卿龍元僖和工科給事中蘇廷魁,出任督辦團練大臣,掌管廣州地區各縣反侵略民眾武裝的領導大權。咸豐八年三月,在順德大良開辦廣東團練總局,做出一系統戰守部署,對牽制外敵發揮了作用。咸豐十一年(1861年),英法軍隊撤離廣州,惇衍奉調回京供職。

不僅如此,在思想上,羅惇衍也有自己獨到的見解。

羅惇衍一生篤志理學,青年時致力于宋儒之書,后又“與倭仁、曾國藩、吳廷棟等相互砥礪,所得日深”。他認為“義”是維護封建統治秩序的行為準則,“人之立于天地間者,在能明大義耳”。

羅惇衍注重“以詩載道”,用詩歌來闡發忠義之理,常以歷史人物入詩,有忠有佞。在他的筆下,共選取了1600名歷史人物,以詩評價他們的品行,借古鑒今。他的詩歌深受程朱理學的影響,目的是宣揚正道與教化人心。羅惇衍是一個不折不扣的封建衛道者。

賈誼

治安字字足千秋,更為元良策遠謀。

但使東宮嚴保傅,孰云西漢遜商周?

對傷鵬臆梁王恨,嫉困蛾眉屈子愁。

卻怪說巖遷帝夢,積薪空復夢黃頭。

《集義軒詠史詩鈔》卷七

影印《續修四庫全書》1542冊,623頁

宋玉

高唐神女諷辭耳,白雪陽春孰和之。

臺上言能漓大小,宮中風亦辨雄雌。

文窮七澤三湘變,世豈鯨魚鳳鳥知。

譎諫奇才忠悃出,少陵悵望不同時。

《集義軒詠史詩鈔》卷四

影印《續修四庫全書》1542冊,590頁

不得不說亂世之時,這些英雄人物,總是能扛起來,并帶著人往前走。

來源|綜合整理、順德文化保育

編輯|黃青