廣州荔灣區有條街道名叫狀元坊,原為宋末狀元張鎮孫的居住地。史志記載張鎮孫原籍南海喜涌,即現在順德倫教熹涌。過去,熹涌的張狀元祠,是縣中一大勝跡。

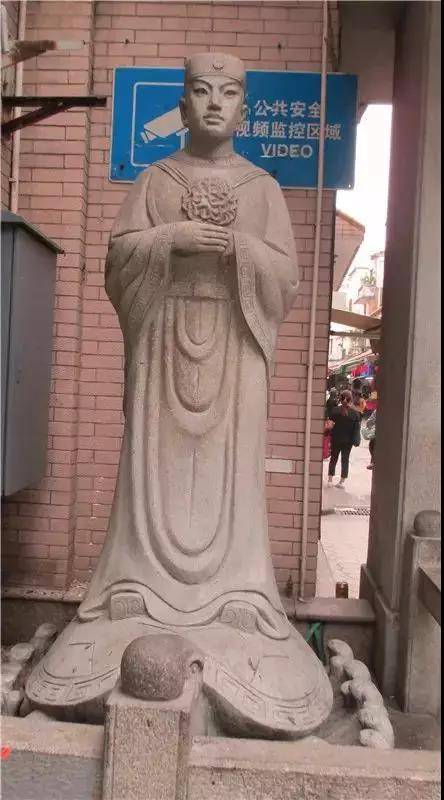

張鎮孫石像。(圖順德檔案史志)

張鎮孫(1235-1278),字鼎卿,號越溪,出身仕宦之家。自幼聰敏好學,過目成誦,12歲便獲神童稱號。宋度宗咸淳七年(1271年),鎮孫上京會考,高中狀元。其時,南宋國力衰頹,民生貧困,強橫的蒙古貴族軍隊橫掃中原,吞滅金國,眈眈虎視江南。

而趙宋君臣依然花天酒地,醉生夢死。張鎮孫素有救國抱負,對此早就痛心疾首,殿試時,他針對時弊,寫了一篇6000字的策論,批評皇帝只知祈求鬼神降福,不思振作抗敵,措辭相當尖銳。

敢于不避忌諱,直言諷諫最高統治者,確實需要很大的勇氣。當時,正值奸相賈似道主政,蓄意籠絡新貴成為自己的黨羽,張鎮孫對他非常厭惡,不予理睬,結果遭到報復,此后四五年間,只獲授秘書省正字、校書郎、婺州通判一類級別較低的閑官。

1275年,元朝大軍揮戈南渡,進逼南宋京城臨安(今杭州市),宋朝守軍全線崩潰,文武百官紛紛逃散。鎮孫在婺州(今浙江金華)力薄勢單,救時無計,只得棄城奉母南歸。

不久,張世杰、陸秀夫等忠臣經海道撤到福建,擁立宗室趙罡為帝(史稱宋端宗),高揭抗元大旗。鎮孫在廣東積極響應,與都統凌震招集各地敗兵,分東西兩路抗擊元軍。宋端宗聞訊,獎賞有加,詔封鎮孫為龍圖閣待制、廣東制置使兼經略安撫使。鎮孫受命后,大舉擴充兵力,整肅軍紀,誓與侵略者決一死戰。他手下有個叫盧震的將軍,驕橫成性,聚眾拒命,鎮孫毫不讓步,定計將其擒獲處死,迅速扭轉了軍中各行其是的散漫習氣,增強了全軍的戰斗力。

1277年農歷四月,鎮孫趁廣州城的元軍糧草不繼之機,乘夜突襲,收復了這座陷落了3個月的城池。捷報傳出,四方賀信紛至沓來,頌揚之聲洋洋盈耳,鎮孫勝而不驕,嚴令全軍不得稍有松懈。

同年11月,元右丞相塔出和都元帥呂師夔率領大軍逼近廣州外圍,氣勢洶洶,揚言一舉聚殲宋軍。鎮孫面臨強敵,毫不畏懼,指揮將士分乘一千多艘戰船駛出珠江迎戰。

經過多天殊死搏斗,終因眾寡懸殊,廣州城再度陷落,將士傷亡過半,鎮孫本人亦被元軍捕獲。

第二年年初,元軍將他押解北上,鎮孫決意一死報國。行至南雄梅嶺,乘看守人員不備,凜然自縊殉國,時年四十有三。

來源|張解民《宋末狀元張鎮孫》

編輯|譚蘇銘