提起順德青云文社,人們往往首先談到的是青云文社祭祀的四位順德歷史上著名縣令,我們可以稱之為青云四賢,其中倪尚忠是最常被提起的。然而,青云文社祭祀的四賢,倪卻不是第一位,位居第一位的是明朝文名滿天下今天卻悄無聲息的胡友信。

不過,你對胡友信是否有記憶呢?今天,小編就來談談這個位居青云四賢第一位的縣令:胡友信。

胡友信,字成之,又字思泉,浙之德清人。友信文名著海內,博通經史。明史中記載說,經史方面,在明代舉子中最出名的,前有王鏊、唐順之,后有歸有光、思泉。又因與歸有光齊名而并稱為“歸胡”。之所以后世對其文名不再稱頌,因其所精為經,在明朝特指“八股文”。然而,在明清兩朝,胡友信的文名的確是滿天下的。清朝聊齋志異.司文郎還借書中瞎和尚之口說,若非歸胡的手筆,斷寫不出如此文來。

雖然友信以擅長八股文著稱,卻不是個不知事宜的人。友信在隆慶4年來順德任縣令,因為覺察到稅征收多通過本地豪強,奸回多上下其手,因而與民約定:每年賦稅征收三次,每次多少由民自行決定,總數夠即可,且賦稅直接交給縣上,不需中間環節。這樣一般民眾每年只用在三天到縣上交賦稅就可,而不需要再通過其他豪強繳納。該約定帶來的效果顯而易見,民眾把之前沒有繳納的和這一兩年應該繳納的都一并繳納了。

除了清減中間環節之外,由于順德立縣以來,多盜匪。因而,友信治縣起初以嚴稱,抓到盜匪從嚴處置,且其抓匪時身先士卒,匪遇之皆望風而逃。以至于友信死后幾年,盜匪騷擾順德,民眾就用友信畫像在高處,盜匪看到以為有神兵助,就四散逃去。

在蒞縣幾年后,通過最初的嚴刑峻法建立了威信和打擊盜匪之后,友信轉變了施政作風,而以寬著稱。史載:政成,經旬不笞一人,父老子弟交口頌其慈惠,而不知寬從猛得也。

順德立縣之后,由于財政收入有限,最初是以柵欄作為圍墻的,后來慢慢轉變為用土建筑城墻。友信當政后,由于立縣漸穩,且財政收入漸多,因而開始建筑城墻。先是把土墻移開,而用磚瓦砌造新的城墻。修建城墻時,友信帶頭捐出自己的俸祿,并親自幫工,很是辛勞。

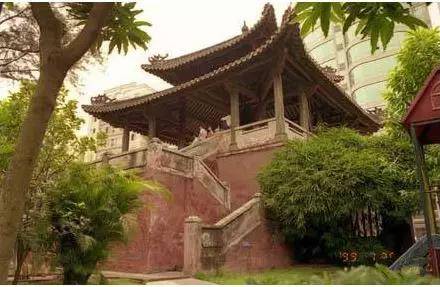

城墻修筑完成后,友信也卒于任上。本地民眾念其功德,紛紛捐資在城隍廟旁,修建胡友信的專祠,每年都會專門祭拜。

青云四賢祠的第一個祠,就是民眾為了祭拜胡友信而專門修建的祠堂。可以說,青云文社誕生的第一個源頭,就在于胡友信真正做到了“為官一任、造福一方。”

其實關于胡友信的故事遠遠不止修城墻,下一次,小編接著跟大家講講。

來源:綜合整理

編輯:黃青