順德大良人喜歡喝茶,無論早、午、晚,茶樓里都能看到人聲鼎沸的景象。不說你可能不知道,其實早在民國初期,大良一個小小的城鎮,就常年保持有十家以上的茶樓,這與順德人“愛吃”,也與上世界20、30年代順德蠶桑業、蔗糖業發達、經濟比較蓬勃有很大關系。

大良的茶樓一般分為三種:正宗的茶樓、茶樓和酒樓的結合體、茶室式茶樓。

正宗的茶樓

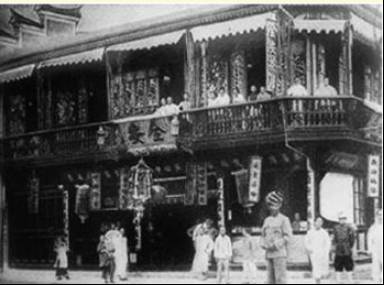

專門以美點美食作為招徠,以華蓋路的“迎香”、“綿和”、“洞天”和后來興起的“新大陸”最為有名。

這些茶樓設有普通茶座和高級茶座,除了傳統的蝦餃、燒賣等茶點外,還有北方風味的灌湯包、鍋貼餃子,西歐風味的椰絲奶油批、奶油蛋撻等等,常年吸引不少食客前來捧場。

茶樓和酒館的結合體

即既經營茶市,又兼營酒菜,其中規模比較大的有鑒海路的“新錦芳”、九眼橋邊的“美南”,環城路的“大同”等,后來這些茶樓還開設雀局,供食客通宵打牌,到三十年代開始,增設歌壇,邀請省港名伶登臺獻藝,這類茶樓經營者反應迅速、順應茶樓,總是有些“新意”,因此也很受歡迎。

茶室式的茶樓

以地方優雅、點美茶香出奇制勝。如西山岡上的“天然”、“勉記”、“遇春”等即是其中的佼佼者。到30年代中后期,日本侵華,大良淪陷,百業凋零,唯有茶樓業仍然掙扎求存。舊有的茶樓衰落了,又有新開張的來接替,只是經營的方式有了很大改變。

攝/順德城市網攝影俱樂部“savanna”

攝/順德城市網攝影俱樂部“savanna”

點心不再追求精美、洋氣,而是以能飽腹為最基本的要求,如大件的松糕、煎堆等。所做的菜肴也不再是山珍海味,而是炒牛河、大肉云吞等。其中以碧鑒路的“禮記”、果欄路的“金華”等比較有名。這些茶樓絕大部分都是低檔茶樓,滿足一般百姓偶爾“奢侈”一把的需要而已。

日寇投降后,大良的茶樓業有了一點起色,但是因為人民的生活并沒多大改變,因此無法恢復到戰前的水平。順德茶樓業的發展,也從側面反應了解放前順德經濟由盛轉衰的真實歷史。

素材來源:順德檔案館

編輯:李曉華