讀完上篇的莘村“觀百年建筑之旅”,相信大家對莘村的尋古問今之旅產生了濃濃的興趣,今天讓我們一起來繼續這趟“旅途”,走進莘村,發現更多“古仔”。(上篇回顧:觀莘村百年建筑之旅,嘆古人智慧)

原標題:莘莘不息,生生不息(下篇)

文/梁志云

尋戰跡之旅

位于莘村南一二街道辦事處的舊址,華蓋山南麓,隱藏著一個防空洞,建于60年代末、70年代初,據蘇哥憶述:“當時他是民兵隊長(退伍軍人)帶著一起工作,被抽調去挖防空洞,以壘土為基,砌石成洞,因當時世界形勢險惡,毛主席指示:各地區需要廣積糧、備戰、備荒為人民。之后國際形勢緩和,防空洞空置一直到現在。最難忘的是:當時放炸藥的任務,包括塞雷管,開始時有點害怕,后來做了幾回就膽子給壯大了。”

從這里一直通往華蓋里步行街棧道,將述說留給巨石,見證特殊的歷史,從痕跡里可以感受到它曾經的歲月。

找名人傳奇之旅

據2020年2月16日,”鳳城講古第十二回——尋莘村舊事,覓鄉村振興“活動所了解:莘村也是:龍建章、蘇漢、吳瑞儔、梁球琚等郝郝名人的府詆,這里留下了他們成長、生活的足跡。

清暉園龍家后人龍建章家:(莘村八巷7、9、11、13號);

抗日時,組成廣東游擊第一縱隊,任其中一位大隊長、順德民國時期有名“大天二”蘇漢家:(莘村大街29號到莘村二巷10號);

民國時期著名銀行家吳瑞儔:(莘村大街16號、8巷6號、8號);

香港慈善家梁球琚家(莘村蘇巷3號):這時曾經是改建成一間托兒所,我在1983年——1985年時在此度過了我的童年時光,每天早上哭著到來,晚上笑著回家。

以上名人故居、華僑故居,部分將計劃進行修葺,成為紀念館。

綠游百年生態之旅

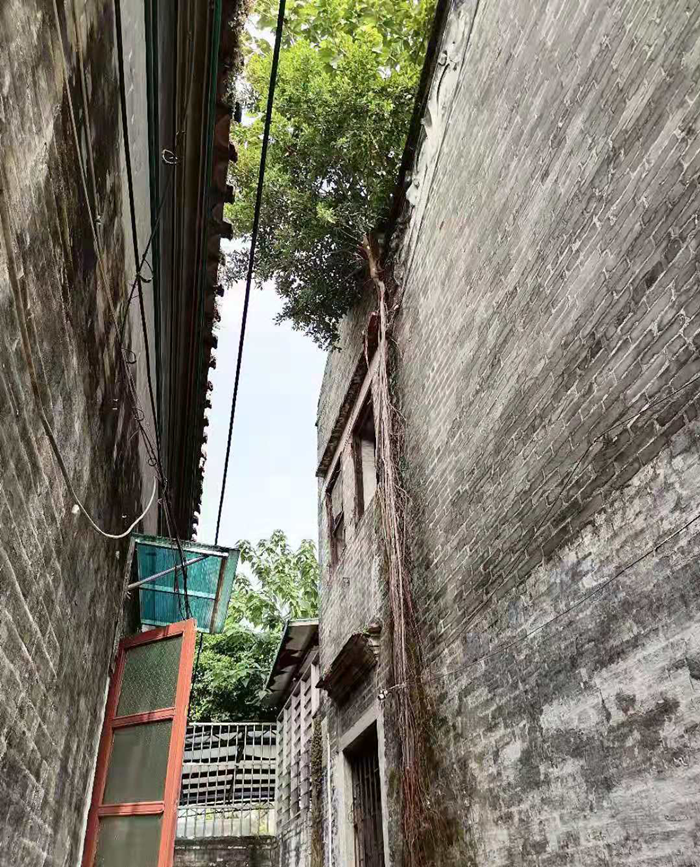

百年榕樹以強大生命力,穿透民居二樓墻沖上云霄,生生不息,風與光攜手穿越歲月的樹枝縫隙,散落的葉子,成了一堆堆的記憶,成了寫不盡的故事。東升西落,亙古不變地輪回,陰晴月缺,時光就是這么悠然自得,長時間置身百年樹木中生活,居民對古樹有一種特別感情,人與自然和諧融合。

本來沒有路,走的人多了,就成了路,在莘村幾條內巷,前人開僻了行山徑,可以順山而上步行至華蓋山。

嘗傳統美食之旅

一斤雞仔餅換20元,是生意;一個雞仔餅嘆一餐早茶,是生活,30年來,村口的一戶人家,每天堅持手工制作一爐傳統雞仔餅售賣,對于更遠的歲月,天地悠長,選擇了恬靜地過。

名人墨寶

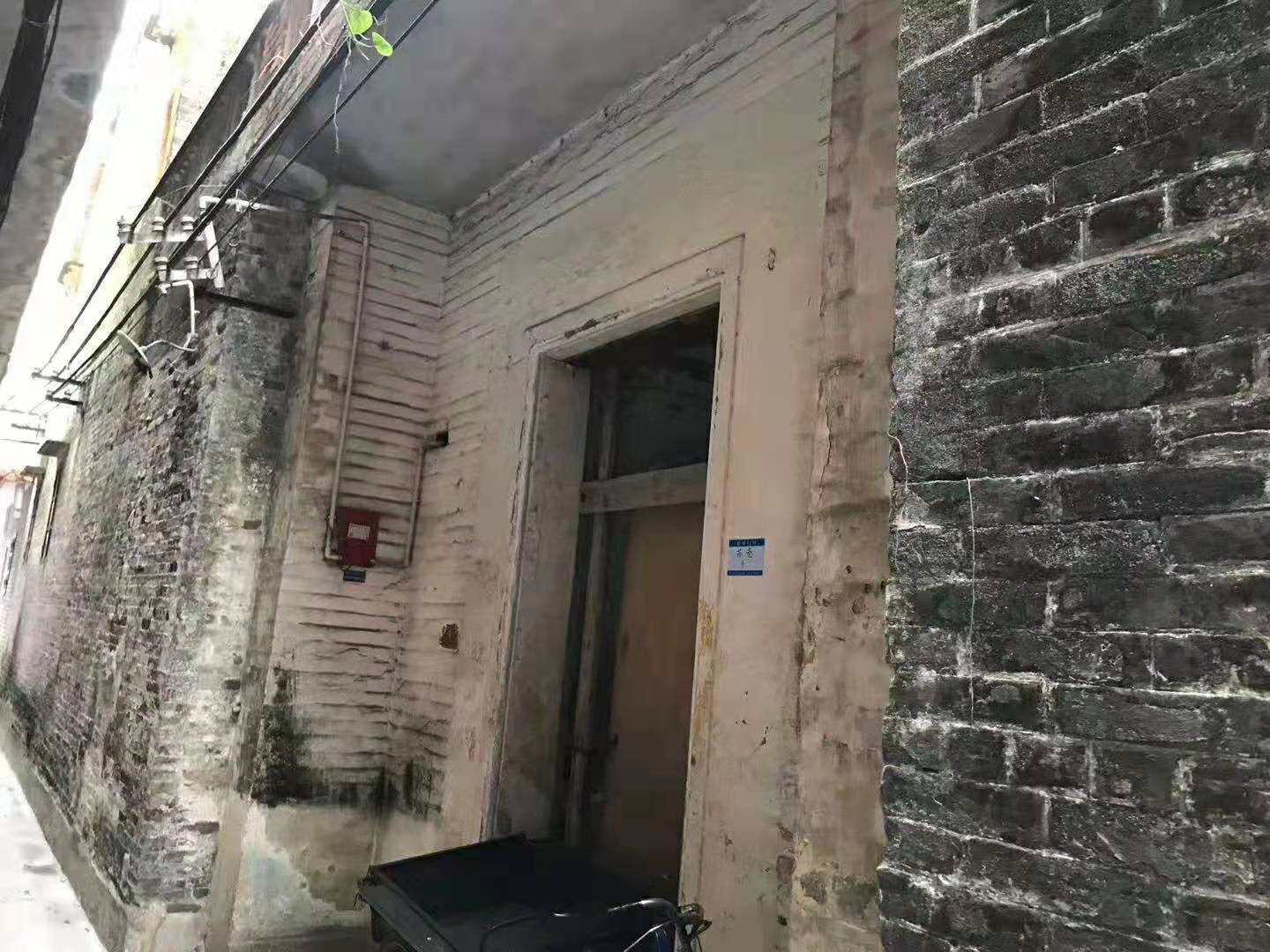

據蘇哥說:這戶姓陳的華橋祖屋,門篇上所提“源遠流長”,原華僑中學校長、順德名書法家賴際云所提字。

歲月悠悠,樂韻悠悠

古琴悠揚清晰,古腔粵劇,古村思情,蘇哥對莘村愛得深沉,熱心為來客講述本村歷史故事外,在莘村大街一撮小屋創辦了順德嶺南粵韻藝術團,推廣曲藝文化與社區文化共融,讓本地經典粵劇足跡延伸至社區,給大家帶來不一樣的社區文化體現。

莘村的石板路,是現代與遠古的連接,是穿越百年的一場敘事,是見證百年變遷,前者講述古舊建筑的風情,后者講述人文起源的場景。

莘村曾致力培育英才、歷盡世事的變遷、見盡人間的悲、歡、離、合;莘村擁有值得考究的建筑;莘村名人輩出;走進莘村,就像翻開一本厚厚的人物志。在靜待我們一頁一頁地閱讀。

相關介紹:

2020年8月起,南華社區組建一支文化傳承隊伍:由居委會、社區居民、民間慈善團體組織、企業團體、志愿者,社工共同聯手,不遺余力修復舊建筑,憑借老一代街坊的記記講述,深度挖掘故事,社區歷史印記、變遷,類型涵蓋:導賞游、沙畫、手畫地圖、戲曲等,通過故事講述、讓后人可以多了一份認識和鏈接,從故事中梳理歷史脈絡、知往鑒今。

期待莘村再次煥發出生機,前人建設,我們守護;后人傳承,煥發新生,生生不息。故事一代一代流傳,是與久遠的年代最親近接觸,讓社區之間更加緊密聯系......