說起順德杏壇,除了人盡皆知的逢簡水鄉之外,青田村也是一個深受大眾青睞的地方。

然而,你知不知道,原來青田村在過去不是叫青田村,而是叫“青田坊”!

據當地的一些老人說,他們一直稱青田村為“青田坊”,從來沒有“青田村”之說。2015年開展自然村落歷史人文普查時,龍潭行政村轄下列出了古粉、霍村、龍潭、安教4個自然村,青田就在安教自然村之中。2016年龍潭村委會編印了《青田村志》,把青田作為一個自然村來看待。2017年廣東工業大學城鄉藝術建設研究所對青田作現狀調查時,調研報告的名稱卻是《青田坊》。

2016年龍潭村委會編印的《青田村志》

2017年廣東工業大學城鄉藝術建設研究所的調研報告

那么“坊”和“村”有什么區別呢?

這涉及中國歷代基層組織設置問題,說來話長。坊,本義是城市中街市里巷的通稱,古代把一個城邑劃分為若干區,通稱為坊。“坊者,方也。言人所在里為方,方者,正也。”這顯然是為了便于城市管理,人為地劃分出大致方正的不同區域。初時的坊專指住宅區,與專指貿易區的“市”并立;后來坊的意義逐漸產生變化,包含了街市、市中店鋪。但不管如何,坊跟城市、圩鎮等人口密集區域有關。

村,意為鄉下聚居的處所。“古無村名,今之村即古之鄙野也……隋世已有村名。”有學者考證,東漢許慎的《說文解字》尚無“村”字,南北朝時期,“村”已成為聚落的俗稱,唐朝則明確“在邑居者為坊,在田野者為村”。由此可見,村對應的是野外阡陌的聚落區,更多反映的是地域性和自然集聚性。

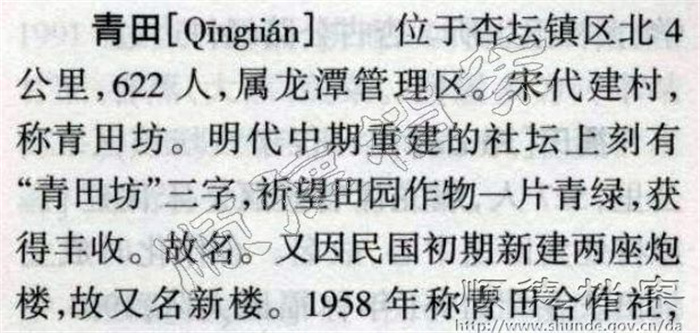

《廣東省順德市地名志》關于青田的描述【檔號:B10-182-014】

青田之所以稱為坊,難道曾經是城鎮的組成部分?

有關檔案、文獻未有青田工商業繁盛的記錄,與其最近的圩市就是龍潭圩,但青田與龍潭圩之間尚有大片田野。《青田村志》說,太公劉古橋原在安教,二兒子和三兒子到此開辟新村,奠定基塘生產格局。青田村落形制相當方正,由東至西設置9條巷,其中第五巷又稱“中間巷”。《順德市地名志》說:“明代中期重建的社壇上刻有‘青田坊’三字,祈望田園作物一片青綠,獲得豐收。故名。”看來此“坊”與城鎮圩市無關,但正切合“坊者,方也”。

原來,宋代以后的“坊”發生了變化,居民比較密集的區域為了防護需要,多在出入口設置閘門,形成一個相對封閉的區域,也叫做“坊”。青田是如此,杏壇許多地方也是如此,如馬東水口坊、西登龍頭坊等。

無論村也好,坊也罷,青田作為順德的一個美麗鄉村,其美景美物都值得我們去欣賞、探尋,不妨找個閑暇的時光來青田逛一逛,感受青田獨有的人文氣息?

相關閱讀

來源:順德區檔案史

編輯:左翠銀