什么是“拱梪漁父”?聽上似乎是一個漁夫的名字,但實際上,“拱梪漁父”與一條古橋有關!今天,一起來聽聽這條古橋的故事吧!

【拱梪漁父】

清朝年間,順德區均安鎮豸浦村頻遭洪水,民不聊生。清雍正年間入職翰林院的進士胡杰,因家鄉頻遭洪水,于乾隆時申請回鄉治理,得乾隆皇帝恩準。

胡杰派族人胡炳說服上村、沙浦兩村,與豸浦共同筑圍御洪。在三個村落的共同努力下,筑成西起沙浦無楣閘,東至豸浦玉帶橋閘的“玉帶圍”。

豸浦玉帶橋,由乾隆皇帝賜御資興建,由翰林胡杰監造施工。該橋位于均安華安涌接壤三華的豸浦段,橋長4丈,橋寬2.8丈。玉帶橋設計新奇,造形美觀。因玉帶橋有三拱,俗稱“三拱竇”。

玉帶橋橫跨華安河,河兩岸邊栽有成排水松水杉,長勢郁蔥。玉帶橋有一古榕,遮天蔽日,榕樹下建一六角雨亭,亭柱聯曰“拱梪迎紫氣,漁父聽潮音。”

每當日出,太陽直照石拱橋,此時拱橋三孔倒影有如三口并排水井倒豎河面。泛起粼粼金光。每當有人扒小艇穿越該橋拱底時,那低沉、渾厚的河水沖擊拱石之聲經久回蕩,令人陶醉。

谷雨立夏,村中喜愛釣魚的人,三三兩兩,云集在三拱竇水岸垂釣。據傳有一老翁,自幼喜歡釣魚,他去過許多地方釣,但收獲不盡如意。輾轉來到玉帶橋下,環境如此美妙,風景如此稱心,收獲如此滿意。此后,他每天來到拱橋垂釣,一邊欣賞拱竇獨特景觀,一邊優哉悠哉地垂釣。

有一次,他釣到一條大大的海魚,但用盡力氣也拉不上來,反而被上了鉤的海魚拖下了水,岸邊釣魚的人撐小艇去把老翁救起,可是海魚逃走了,老翁頓足說:“下次它逃不了!”

有詩為證:三拱竇前迎旭日,華安河畔釣魚忙,老翁天天來垂釣,欣賞風景品嘗魚。“拱梪漁父”由此成景。

【村落鏈接】

豸浦村,位于順德區均安鎮西部。明代初期,因有鄧、林、聶、黃、禢、商、陳、胡等姓氏先民聚居而形成村落。清乾隆年間著名詩人胡亦常,字豸浦,為“嶺南三子”之一,村民為紀念他的才華,將村名更改為“豸浦”。曾用名“艾步” 。

豸浦村貌(來源:順德區均安鎮政府)

該村主要姓氏有胡、陳兩姓。胡姓先民于南宋從嶺北遷移至廣東南雄珠璣巷,明初從新會遷入。陳姓先民于南宋從嶺北遷移至廣東南雄珠璣巷,明初從南海遷入。

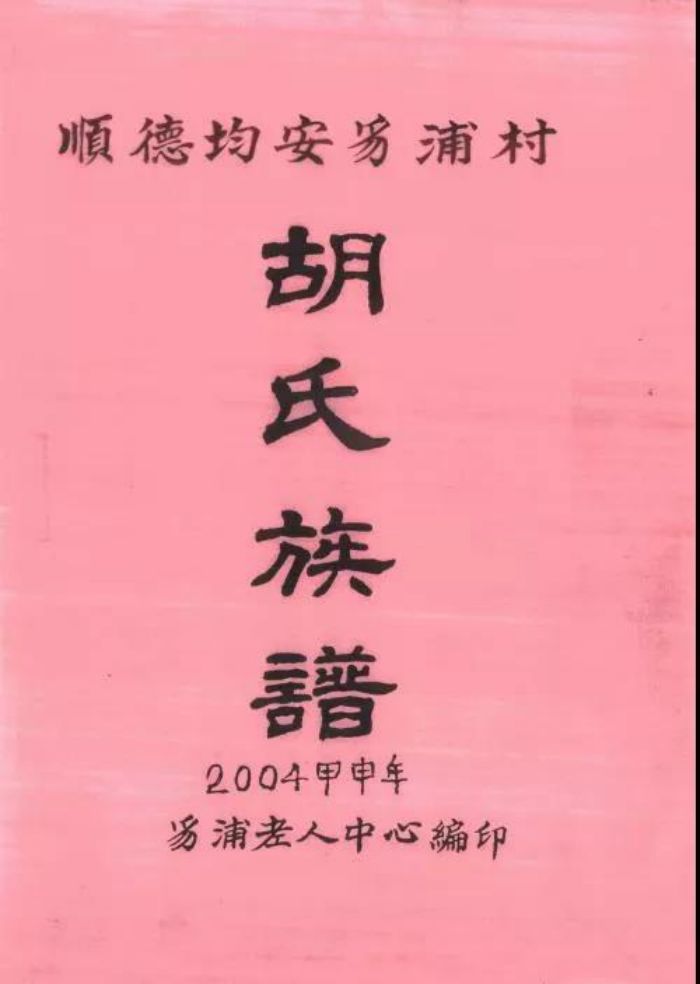

《胡氏族譜》(來源:佛山市地方志辦)

豸浦村向來崇文重教,現存私塾有萃煥家塾,始建于清同治年間。1931年,豸浦創辦寧光小學,最初校址位于豸浦鄉麗明坊,當時全校有3個簡陋的課室,學生近100人,以復式班進行教學。1950年更名為豸浦小學,后又改為云福小學、云浦小學。1987年8月,改建成寧江小學。2003年9月,寧江小學、上村小學等幾間小學合并為均安中心小學。

萃煥家塾(來源:佛山市地方志辦)

現存宗祠有胡公家廟,屬市級文物保護單位。該家廟始建于清代, 占地面積356平方米,坐西南向東北,三間兩進,硬山頂,鑊耳山墻,灰雕花卉瓦脊,藍綠筒瓦,藍琉璃瓦當,滴水剪邊,青磚墻,麻石腳。家廟內有立于清代的《乾隆敕賜翰林胡杰之祖父母碑文石刻》 。

胡公家廟(來源:順德區均安鎮政府)

來源:佛山檔案方志、佛山市地方志辦、順德區地方志辦

編輯:馮甄霖