看展作為讓人開拓眼界的方式,似乎成為了許多年輕人新時尚的“標配”,當各種精致的展覽打卡照流傳與各大社交平臺,城網君也蠢蠢欲動。

2月17日下午,城網君來到和美術館,作為“時尚”“藝術”界的門外漢,竟然在展館內與自我和世界來了一場邂逅。

物體跟人一樣,也可以成為一種肖像

我們一般認為,肖像是描繪具體的人物或人群的藝術體裁。但是張恩利有著不同的理解:“物體跟人一樣,也可以成為一種肖像,它讓我從另外一個角度發現社會、人,包括這個時代。”

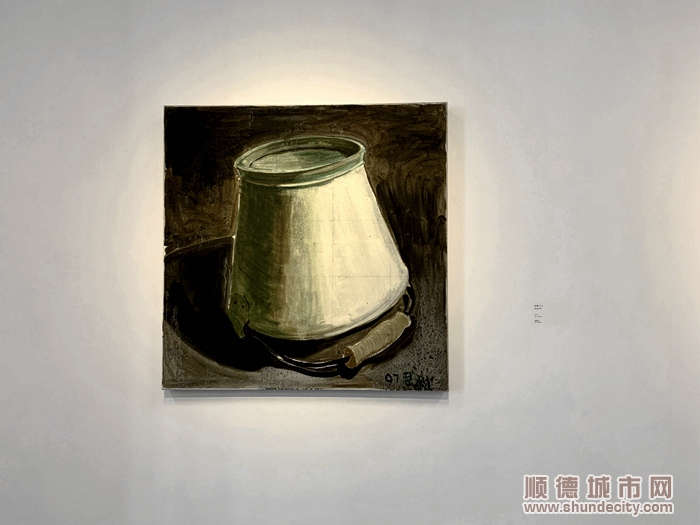

告別了九十年代人物肖像中凌厲的血肉之氣,物、容器與繩管成為其新世紀頭一個十年里最為關切的主題。

城市生活的末梢也巧然成為創作中性格迥然的主角:一只水桶、一方衣櫥、一條皮繩抑或是一角地磚,稍縱即逝的情緒在張恩利的手里被轉化為無限的戲劇張力。

一個水桶

地磚

兩個燈泡

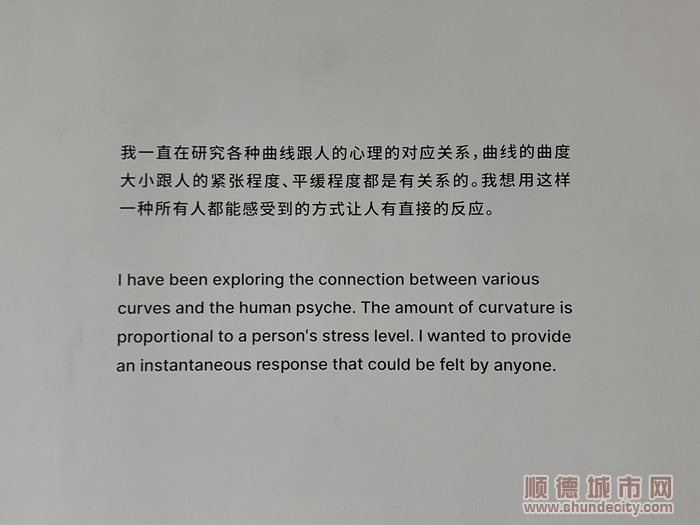

而當早年的“容器”化身空間之形,“繩管”化身空間之紋理,其“空間繪畫”的誕生便同時水到渠成。

一根塑料管子

張恩利:針對不明朗的畫面,做一個具體的定義

當我們初步了解了一個人的作品和思想,那么“他是誰”這個問題就已經得到了答案。

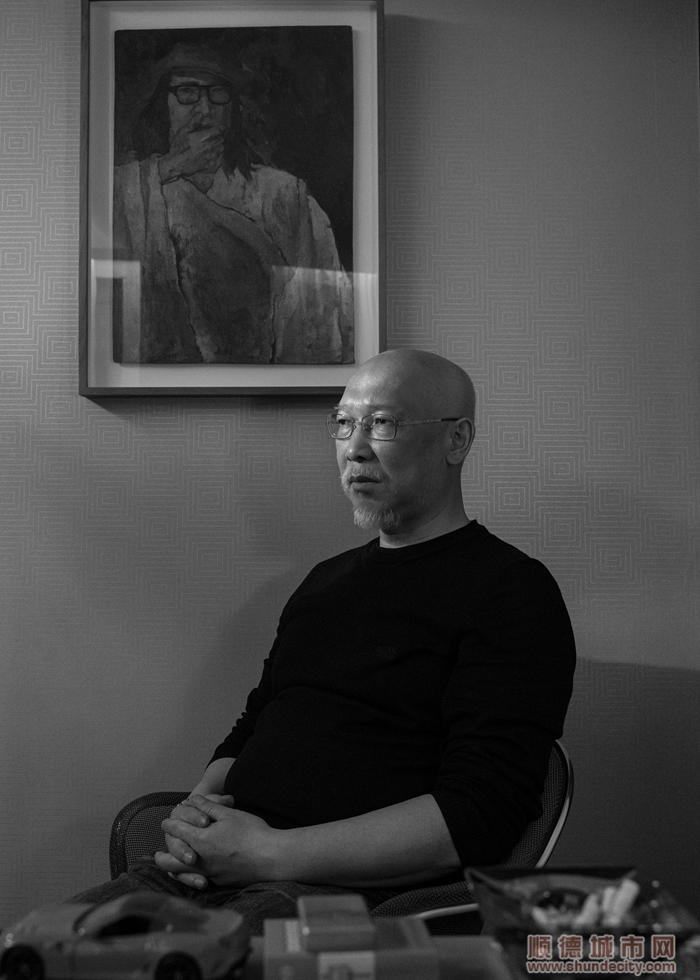

1965年出生于吉林的張恩利,是中國重要當代藝術家,曾任教于東華大學藝術學院,曾在世界各地的多個重要機構舉辦過個展。2017年以后,張恩利實現了以抽象方式描繪具象人物的風格轉換,也仿佛完成了從空鏡敘事轉向情節敘事的調度。趨近意識流的遐想并非來自歷史之探索或技法之需求,而是自我土壤中發生的真實情愫。其筆下的廚師、編劇抑或商人、博士都轉向一種新的認識論——潛意識中的角色分析,亦是藝術家精神中的真實。

“我覺得繪畫很像文學。不是說我們今天不讀書,我們永遠會讀書。我們可以選擇看電視、看電影,也可以選擇閱讀。繪畫是需要去讀的。”

張恩利的藝術實踐可以被理解為某種自我認識論的外延,外物的邊界、內在的收張、意識的范式,始終在作品的隱蔽處低聲自白。內心更是毫無怯避地向創作袒露——在當下的社會中,我們以何種方式感知人生,生活又以何種姿態立足,它們如何相互詮釋,相互交融,又相互消解。

“我們面對一個抽象世界,必須有一個具體的,讓大家都能夠區別的方式給它冠名。畫家通過繪畫,把世界的面貌顯現出來。我們并不需要再現這個世界,而是需要顯現一些東西,這些東西是并不明朗的。所以,在今天,我針對這些不明朗的畫面,做一個非常具體的定義。 ”這是張恩利對于抽象系列的想法。

步梯之上,面對自我與世界

張恩利的“肖像”就像一面雙向之鏡,一面朝向自我,一面朝向世界。

當我駐足于美術館的雙螺旋樓梯之上,也似乎置身這面雙向之鏡中,自我與世界,彼此糾纏又相互凝望。

張恩利的藝術實踐可以被理解為某種自我認識論的外延,外物的邊界、內在的收張、意識的范式,始終在作品的隱蔽處低聲自白。內心更是毫無怯避地向創作袒露——在當下的社會中,我以何種方式感知人生,生活又以何種姿態立足,它們如何相互詮釋,相互交融,又相互消解。

特別的體驗:當我的“作品”成為被展覽的內容

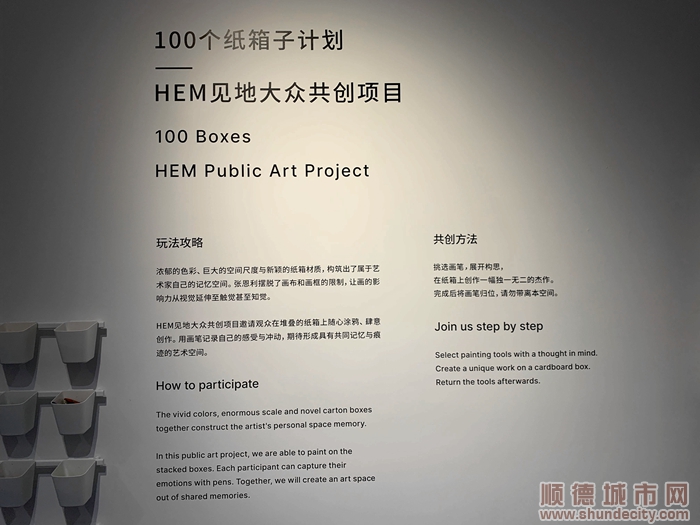

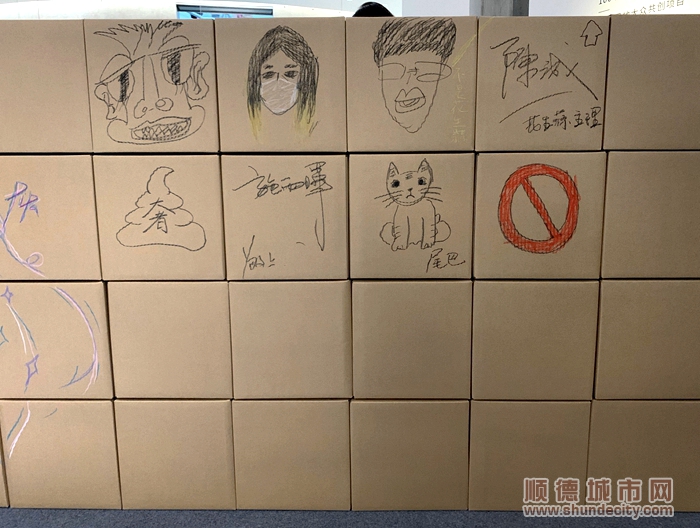

拾級而上,令城網君最為驚喜的,莫過于“100個紙箱子計劃”HEM見地大眾共創項目。

與藝術家合作,讓自己的作品被展覽,誰能拒絕這樣的像“天上掉餡餅”一樣的機會?即使畫技拙劣如城網君也無法抗拒。

觀展人沉浸式創作中

《張恩利:肖像》正在展覽中

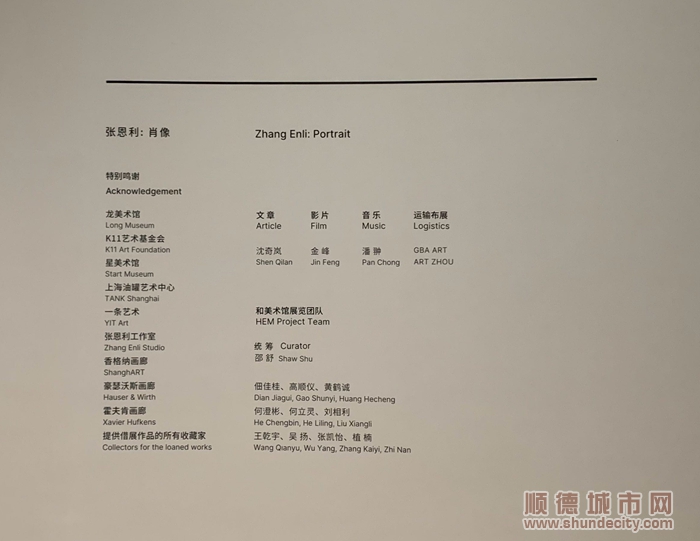

2023年2月17日起,和美術館將呈現藝術家張恩利大型個展「張恩利:肖像」。展覽將于美術館的一至三層展廳,分別以線的空間、物的空間與抽象人物的空間,展示逾50件大尺寸繪畫與特定的場域裝置作品,包括數十張創作于2022年的新作,探索藝術家近二十年的創作路徑及其轉向。

你是否有看展的愛好呢?

歡迎大家將自己的打卡照分享在“說吧”

將自己對“看展”這一流行趨勢的看法分享在評論區吧

編輯:張紫雯

圖源:張紫雯、和美術館