“這是什么呀?”“是獅子!”“答對了,寶貝真棒!”......不大的房間里,擺放著各種充滿童趣的玩具,孩子們正端坐著跟“老師”識物。

乍一看會讓人以為來到了幼兒園,其實這里是廣東醫科大學順德婦女兒童醫院兒童發育行為中心,孩子是自閉癥患兒,“老師”是康復治療師,他們正在進行康復訓練。

在這些房間里,每天都“訴說”著守護與被守護的故事。

自閉癥,也稱為孤獨癥,學名為孤獨癥譜系障礙,是一類以不同程度的社會交往和交流障礙,狹隘興趣、重復刻板行為以及感知覺異常為主要特征的神經發育障礙性疾病。一般在3歲以前就會表現出來,但有些輕度的會到學齡期或者更大的年齡才被診斷出來。他們沉浸在自己的世界里,猶如天上的星星,一人一世界,獨自閃爍,因此被叫作“星星的孩子”。浪漫的名字背后是苦難,他們常常不被理解,渴望著愿意擁抱他們的天使出現,拯救他們的全世界。

在第十六個世界自閉癥日到來之際,城網君來到廣東醫科大學順德婦女兒童醫院(順德區婦幼保健院)兒童發育行為中心,走近星星的孩子和守護他們的天使。

“其實他們非常可愛”

“一個小孩突然就跑過來扯我的褲子,另一個孩子跑過來咬我的手臂。”回憶第一次和大學導師去一家自閉癥治療機構參觀時的情景,廣東醫科大學順德婦女兒童醫院兒童發育行為中心主治醫師邵紫賢坦言,“當時是有被嚇到的。”

兒童發育行為中心門診。

在那一次接觸后,邵紫賢心情久久不能平復,她不敢想象如果自己從事自閉癥治療,會遇到多少這樣的無法預料的“人身攻擊”,也曾想過放棄從事這個職業。“但是慢慢接觸之后,發現其實他們非常可愛。”真正從事這份職業時,邵紫賢的臉上露出了笑容,眼里透出的是對孩子的肯定和喜愛。

那是很平常的一天,邵紫賢像往常一樣回到醫院,與往日不同的是,她戴了發簪。“老師,你真漂亮。”眼前那位不善言辭的孩子突然蹦出的這句話讓邵紫賢愣了一下。“所有人包括我的親人和同伴都沒有注意到我的變化,但是那個小孩關注到了。”說到這里,她的眼睛濕潤起來,“當一個像‘木頭’一樣的孩子,突然有一天跟你說‘老師你好漂亮,老師我愛你’。那一刻我真的被感化了,讓我感到我的所有努力都是值得的。”說到這,邵紫賢哽咽著,眼淚情不自禁地流出來。

就是這樣看似平凡的小事,讓邵紫賢感受到了這份工作帶來的成就感,也讓她看到了這群孩子身上的天真、可愛與善良,漸漸地,她愛上了他們,并決定扎根于此,陪很多“星星的孩子”走過人生艱難的時刻。

錯誤對待加劇了他們的“孤獨”

然而,不幸的是,并不是所有人都能看到他們可愛的一面,現實生活中,他們面對的更多是不被理解、不被接受。

“他們被標簽化,被孤立,甚至被冠以精神病。”談到社會上對自閉癥兒童的偏見,邵紫賢說,大眾對他們的接受程度還很低,很多家長也存在錯誤的認知和行為。

“有的家長不理解孩子,認為自己的孩子調皮,或者是發育慢了一點,一些家長在尋求改變的方法上也有些誤區。”邵紫賢說,她見過有些家長“病急亂投醫”,給孩子改名換姓、喝符水等以期改變孩子的命運。

這些種種的偏見,尤其是家長的錯誤對待,加劇了自閉癥兒童的“孤獨”,很多孩子因此錯過了最佳干預時期。

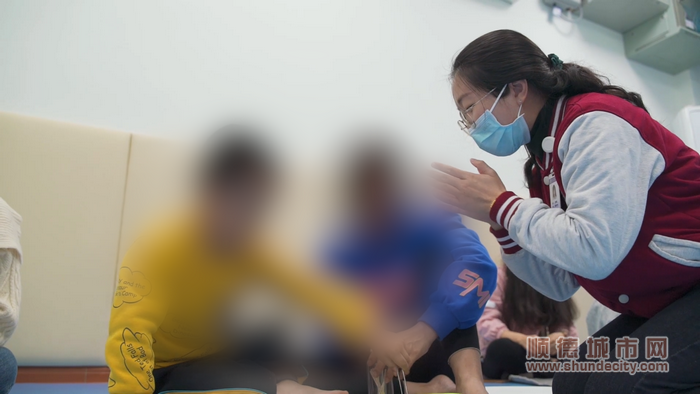

治療師給孩子進行干預訓練

“這正是我們開展工作的難點所在。”廣東醫科大學順德婦女兒童醫院兒童發育行為中心負責人、主任醫師農雪艷說,在得知孩子被確診為自閉癥時,很多家長是十分抗拒的,“怎么樣讓家長接受這個診斷,即使不接受這個診斷,能否愿意抓住時機進行干預,這都是我們的難點所在。”

據農雪艷介紹,他們正在努力解決這一難點,在接診過程中,提倡“干預大于診斷”,婉轉地告訴家長診斷結果,并向家長普及早篩查、早干預的重要性和必要性,不要讓孩子錯過最佳治療時機。

盡最大的努力幫助他們

他們的努力不止于此。據介紹,廣東醫科大學順德婦女兒童醫院兒童發育行為中心自閉癥醫療團隊有37人,包括醫生、心理治療師、康復治療師、學前教育老師、生活老師等,一周7天都會有醫生出診,并開設“家長課堂”,每周一至周五開課,向家長傳授豐富實用的自閉癥家庭干預知識及技巧。

“我們盡最大的努力幫助自閉癥家庭擺脫困境。”農雪艷說,中心自2020年成立以來,已確診自閉癥患兒700多人,其中397人在該中心接受干預治療。

目前,團隊每天干預自閉癥兒童超過100人,團隊的醫生負責接診并給出診斷結果和治療建議,治療師則根據評估結果制定個性化干預計劃并對孩子進行干預訓練。孩子們親切地把他們喚作老師,這里似乎沒有醫患關系,而更像一所學校。

中心每天干預自閉癥患兒超過100人

“對這群孩子來說,我更像他們的引領者,理解他們,幫助他們,陪伴他們,讓他們能夠盡快回歸正常的生活中。”治療師陳敏珈說。

萬女士的孩子在一歲半的時候被診斷為自閉癥,過去一年里,孩子在該中心進行干預治療,如今,孩子已經從不會叫爸爸媽媽,變成一個會說會笑的小孩子。

“很感謝這里的醫生及治療師團隊的努力,讓我的小孩能夠逐漸回歸正常生活。”萬女士也從曾經的不知所措、焦慮的狀態,轉變成了積極樂觀的狀態,“甚至在很多方面,包括他的知識儲備,情感表達等,我覺得我的孩子比同齡人還要棒!”萬女士說。

“自閉癥并不是不可治,事實證明,經過團隊的摸索和努力,大部分的孩子可以回歸到主流的生活當中。”農雪艷看到了一些可喜的變化,但是一組數據依然讓她感到任重道遠。“據統計,目前順德地區7歲以下兒童約有22萬人,按照國內權威報告中自閉癥患病率0.7%這個數字來估算,順德7歲以下自閉癥患兒人數約有1500人,而中心三年確診700人,且700多人中還包括了7歲以上兒童,這說明可能還有一些患兒沒有被及時發現。”

農雪艷說,對此團隊致力于向大眾普及自閉癥相關知識,線上線下齊發力,運用多種方式對大眾進行自閉癥相關的科普教育,讓更多的人關注和接受自閉癥群體,也讓更多的家長正確認識和對待自己的孩子。

此外,中心創新采用“政府-醫院-學校-家庭-慈善”五位一體的兒童發育行為障礙順德管理模式,建立起順德區篩查網絡及診療體系,做到普及篩查、分級診斷、親子同治、社校共為。

所謂“五位一體”,即政府部門完善規章制度,加大投入,醫療、服務機構提高專業水平,醫院建立完善的技術團隊、管理信息化平臺以及培養篩查人才,對兒童生長發育和心理進行評估、篩查、診斷、干預,與試點園區深度合作,組織治療、特教團隊聯合教師隊伍開展校內課程、活動,組織家長學習班、參加家長會、設立親子課程等形式,指導家長進行家庭訓練,并由慈善機構牽頭,聯合各級社會組織、專業機構、愛心力量,創建社會多層級支持體系,為患兒及家庭提供經濟支持、技能培訓等。

基于“五位一體”,該中心逐步建立篩查、診斷、治療、隨訪工作體系,促進全社會正確認識兒童發育行為障礙,使順德區兒童發育行為障礙疾病得到有效、規范管理,提高他們的生活能力與質量,促進他們健康成長。

請給他們多一些關愛

在第十六個世界自閉癥日到來之際,農雪艷呼吁全社會關愛自閉癥群體,希望大眾能夠正確認識自閉癥,不要戴著有色眼鏡去看待和排斥身邊的自閉癥孩子。

同時,農雪艷建議家長面對自閉癥診斷結果時,不要有逃避的想法。“不要在等待當中錯過最佳的干預時期,如果我們做到早期識別,早期診斷,早期干預,是可以有效地減少自閉癥患兒的不良預后的。”農雪艷說。

“其實很簡單,就是幾個字,包容他們,接受他們,肯定他們。”邵紫賢希望社會大眾多給這些孩子關愛。

而家長萬女士也給自閉癥家庭提出“過來人”的建議,“自閉癥并不可怕,希望每個家庭都能堅持下去,不要放棄,也許就是多堅持一會兒,會給孩子帶來一個美好的未來。”

■手記

成為那束光,照亮他們、溫暖他們、拯救他們

不被理解、被孤立、被貼標簽、父母無法接受......這些對自閉癥的偏見和誤解,或許是一個小小心靈正在面對的,他們大多數是0到6歲的小孩,他們沉浸在自己的世界里,善良、單純、可愛卻又孤獨,社會的一些偏見、誤解以及父母的錯誤對待加劇了他們的孤獨,小小的他們并不知道自己生病了,也不知道為什么別人會區別對待他們......包容、接受、肯定,這些是他們渴望的,簡單的6個字,對他們而言卻會像一束束光,照亮他們、溫暖他們、拯救他們。

這需要全社會的努力,除了那群專業的醫生及治療師,還需要學校、政府、家長等等力量的助力。值得慶幸的是,在采訪過程中,筆者看到了一群專業、真摯、純粹的團隊在守護這群星星的孩子,有的醫生在接受采訪時,感觸很深,真情流露,好幾次哽咽,好幾次流淚,讓筆者看到了自閉癥兒童的可愛、善良和真誠,同時也看到了由于各種原因導致的無奈和無能為力。

我們希望更多人正確認識這個群體,呼吁更多人對“星星的孩子”多一些包容,接受他們,肯定他們,這是關注、聚焦的真正意義所在。

編輯:李素芳 文寧

視頻:羅智滔、黃鵬