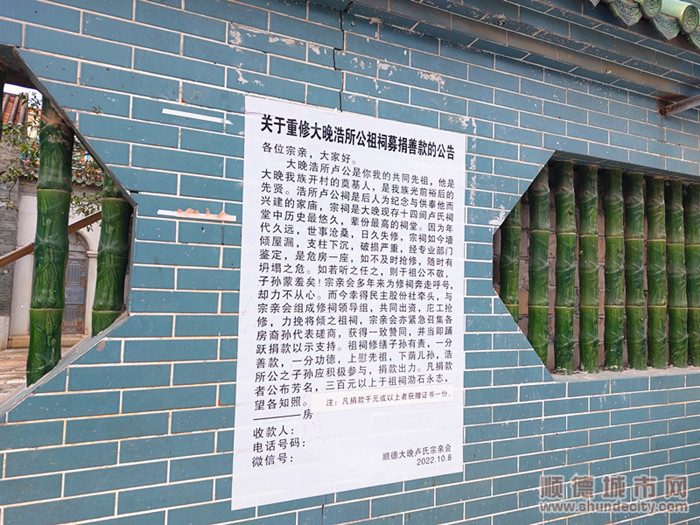

大良和勒流的交界處過去一些,就是大晚社區,勒流街道龍眼、黃連、稔海等幾個村居聲名在外,大晚社區顯得略失存在感,最為著名的還是轄區內的14座盧公祠。(此前報道說法不一,大晚社區募捐公告的說法是14座)

道路兩旁是高大的異木棉,綻放出粉色,驅散了秋冬蕭瑟,恍惚還是春天。

圖源順德城市網攝影俱樂部“A.Dee第”

站在大晚橋上,藍天、碧水、綠樹、粉花,層次分明,構成和諧的美麗畫卷。

勒流有許多粥鋪,黃連的美姐粥苑吸引了眾多食客打卡,大晚公粥店一時也引來了不少人的關注。

這些粥店大多是老人在操持,他們不懂得做宣傳,不懂得做花里胡哨的包裝,但他們的出品很實在。

在勒流醫院附近,隨意走進一家粥店,連招牌和菜單都沒有,卷簾門半閉著,還以為是要收檔了,只好問一句:“老細,仲有無粥食?”頭發花白的老伯朗聲回答:“有啊,瘦肉粥、排骨粥、豬尾粥、豬雜粥,要邊個?”

等了片刻,老伯端著托盤過來,是裝滿了一只大海碗份量的瘦肉粥和一小碟姜絲。粥水很稠,肉片嫩滑,夾起姜絲和著粥喝,嘴里增味不少,吃下去胃里暖暖的。粥都喝完了,還剩好多肉片,吃撐了也才15元。

往里走就是大晚公園,老人聚在亭子里說著話。公園里的石凳畫了卡通涂鴉,小道上還有“跳房子”的格子。

據悉,這是今年5月,大晚社區為打造兒童友好社區做出的家門口活動空間微改造方案,由志愿者和老師帶著社區內兒童親手打造。

公園旁邊是勒流老齡大學,再往里走,大晚市場二樓設有老人康樂中心。

以大晚市場旁的河涌為界,就是古樸的另一端了。

陸續可以見到大晚社區內現存的14座盧公祠。

據了解,大晚社區是盧氏族人最早到順德開村的地方,現在社區里姓盧的居民仍占據大多數。這里也是順德盧氏祠堂最多的村居,民國末年時,盧氏宗祠更是多達100多座。

這些祠堂分散坐落在大晚社區的各個角落,有硬山頂、灰塑脊、鑊耳山墻,綠琉璃瓦當,滴水剪邊,花崗巖石腳,是濃郁的嶺南建筑風格。

盧公祠并不只有祭祀的作用,如見川盧公祠、昆池盧公祠等還作為康樂中心,為社區老人提供休閑娛樂場所,或是化用為社區的辦公地點。

祠堂里,老人們的閑聊聲、打牌聲、下棋聲、收音機播放的粵曲聲,交織成美妙的生活背景樂,依稀傳到路人耳中。

精神意義上,盧公祠起到了弘揚文化、團結族人的作用;現實意義上,它們也在持續發揮作用,真正凝聚了社區居民。

大晚社區算是小編目前在順德走訪過的片區里老人最活躍的社區,宗族的凝聚力量還是發揮了很大作用,也說明社區將敬老落到了實處。

誰不想在晚年的時候,還能和小姐妹在小公園里看著風景吹吹水?或者和老伙計們時不時在牌桌和棋盤上廝殺?

人都會老去,會逐漸從生活的大舞臺上退場,隨著時光流逝,或許他們會從人們的記憶里淡去,但他們對生活的熱愛,他們的生活痕跡,都和盧公祠一樣,屹立不倒。

編輯:黃柳冰