編者按:歲月荏苒,時(shí)光易逝。大良北區(qū)社區(qū)——一個(gè)沉淀了上百年歷史的老城區(qū),無數(shù)個(gè)最美瞬間在此匯聚,或許是溫暖守候,是家與愛的真諦;是歷史沉淀,是文化自信;是桑梓情懷,是北區(qū)的獨(dú)特標(biāo)識(shí)……這些“最美”為“百千萬工程”凝心賦能,匯聚起推動(dòng)北區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的磅礴力量,共同譜寫現(xiàn)代化建設(shè)的最美篇章。即日起,“一路向北·遇見最美”系列報(bào)道,繼續(xù)帶你一起發(fā)現(xiàn)美、分享美,讓你多角度領(lǐng)略北區(qū)的魅力。

什么是好家風(fēng)?

有的家庭相濡以沫,用日復(fù)一日的關(guān)心,實(shí)現(xiàn)愛的雙向奔赴;

有的家庭雖然困難,但依然笑對(duì)生活,用微薄之力善待有需要的人;

有的家庭不計(jì)回報(bào),慷慨解囊,用一顆熱忱的心為社區(qū)送出溫暖......

真正的家風(fēng)傳承,是屋檐下言傳身教的春風(fēng)化雨,更是走出家門后的善意綿延。這樣的家庭如星火,既照亮自家窗欞,更點(diǎn)燃萬家燈火。

近年來,北區(qū)社區(qū)以家風(fēng)為切入點(diǎn),用活“家文化”,提升社區(qū)、社會(huì)組織和居民之間的“黏合度”,激發(fā)“居民自治”最大潛能,真正將社區(qū)打造成共建共治共享的美好家園。

她是一位普通的家庭主婦,幾十年來她勤儉持家、尊老愛幼、任勞任怨。對(duì)游惠卿來說,瑣碎繁雜的家務(wù)幾乎占據(jù)了她大部分時(shí)間,但照顧大伯已成為她生活中必不可少的一部分。大伯早年妻子去世,無兒無女,20多年前,大伯患上直腸癌,住院期間,游惠卿每天風(fēng)雨無阻到醫(yī)院照顧大伯,為他送飯送湯。

平日在家里,游惠卿也如母親般照料大伯的飲食起居。在游惠卿的悉心照料下,如今98歲的大伯,身體依然硬朗能自理。游惠卿說,“只要有我一天,就照顧他一天!”在日常生活中,游惠卿也是個(gè)很有家庭儀式感的人,她約定每周五是家庭聚會(huì)日,主動(dòng)召集家里的兄弟姐妹一起聚餐,增強(qiáng)兄弟姐妹之間的聯(lián)結(jié),營(yíng)造了互敬互愛、和諧美好的家庭氛圍。

她身患癌癥,卻以愛心回饋生命之痛。58歲的韋秀梅是一位單親母親,兒子在讀初二,兩母子的生活僅靠單薄的退休金維持。2016年,韋秀梅檢查出患有乳腺癌,令她一度失去面對(duì)人生的勇氣。手術(shù)過后,在社區(qū)的持續(xù)關(guān)注和幫助下,她逐漸變得樂觀、開朗起來,覺得生命有了新的意義,她決心要將曾經(jīng)獲得的溫暖回饋社會(huì)。

2017年,她開始積極參與社區(qū)志愿服務(wù)活動(dòng),每周2次,與“30分鐘陪伴”的社工一起探訪北區(qū)低保戶、困難家庭,了解他們的日常生活和需求,并通過不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和技能,努力提升自己志愿服務(wù)的能力與水平。韋秀梅和她的志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)如春日暖陽,一次次為困難群體送去了溫暖和愛心。她說,“在最艱難的時(shí)候得到了社區(qū)的幫助和關(guān)心,所以也希望把這份溫暖傳遞給更多人。”

在北區(qū),有一支活躍在居民文化生活中的廣場(chǎng)舞舞蹈隊(duì)。這支舞蹈隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)正是72歲的退休居民薛蘭歡。薛蘭歡參加工作時(shí)就喜歡跳舞,舞蹈讓她的生活變得更加充實(shí)快樂,于是她也想將這份“禮物”分享給更多人。退休后她經(jīng)常愛心義教有興趣的街坊鄰里跳舞,并在2010年成立了舞蹈隊(duì)。

盡管舞蹈隊(duì)的成員年齡、職業(yè)、經(jīng)歷各異,很多人沒有舞蹈基礎(chǔ),薛蘭歡都很有耐心,不厭其煩地親身示范,“學(xué)得慢的我就慢慢教,三遍不行就教五遍,她們認(rèn)真學(xué),早晚都能學(xué)會(huì)。”薛蘭歡總是樂此不倦地忙著這份公益“事業(yè)”,如今這支隊(duì)伍已從原來的10幾人發(fā)展到如今60多人,從陌生到熟悉,從交流到交心,在舞蹈隊(duì)的日子里,她們每個(gè)人都毫無保留地釋放熱情,毫不吝嗇地貢獻(xiàn)自己的力量。

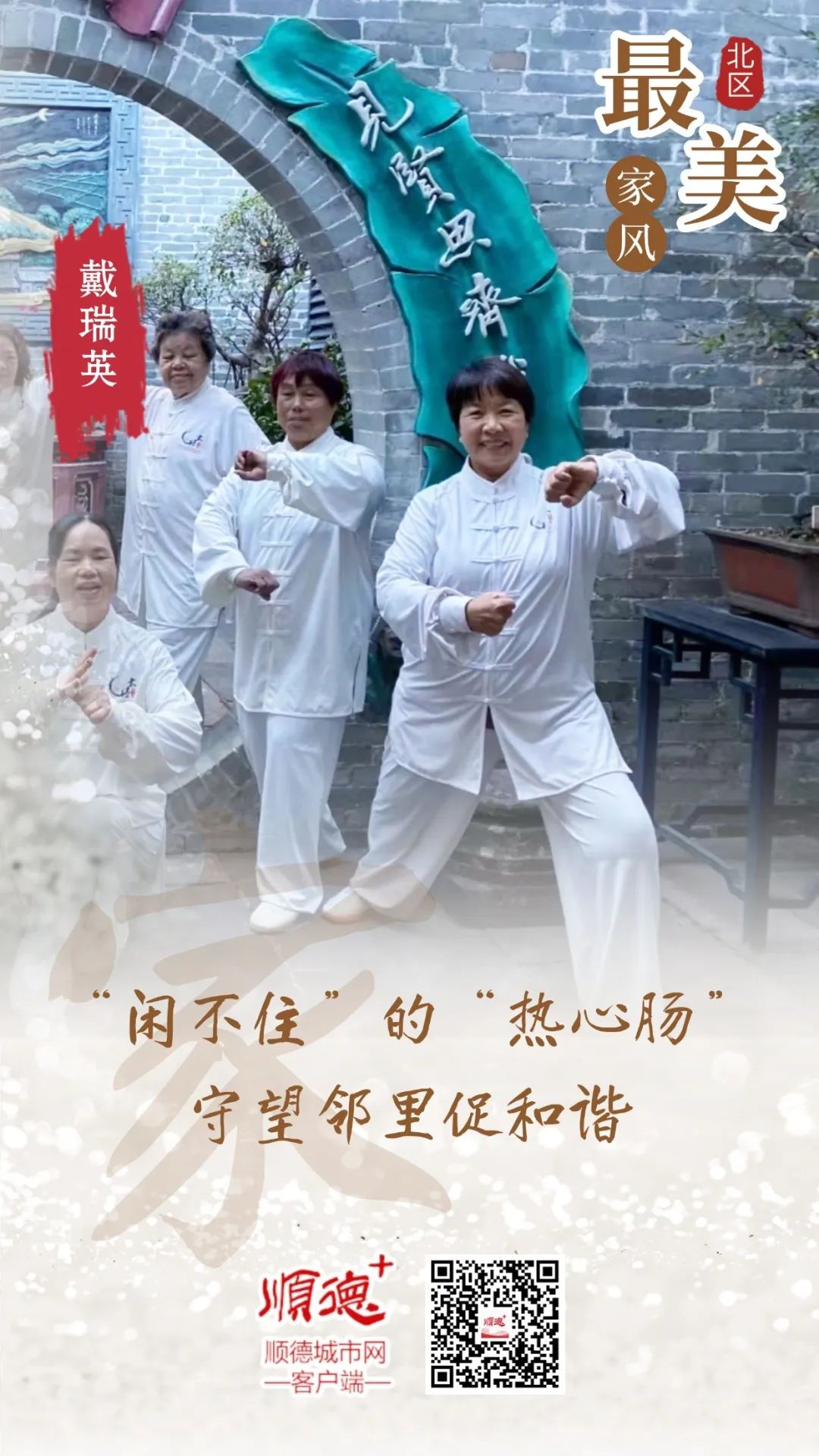

戴瑞英退休后,并沒有選擇安逸的生活,而是開啟了另一種忙碌而充實(shí)的生活模式。如今71歲的她,時(shí)常活躍在社區(qū)的各個(gè)角落。2023年底,她牽頭重組北區(qū)太極隊(duì),并邀請(qǐng)專業(yè)老師授課。如今熱熱鬧鬧的太極隊(duì),不僅激發(fā)了居民強(qiáng)身健體的熱情,更用太極拳文化增強(qiáng)了社區(qū)凝聚力,促進(jìn)了鄰里感情。

此外,她時(shí)刻關(guān)注著社區(qū)的每一處細(xì)節(jié),每次走在路上,只要發(fā)現(xiàn)雜物占道、下水道被堵、路燈損壞等問題,都會(huì)第一時(shí)間拍照并向社區(qū)反饋,確保問題得到及時(shí)解決。這些別人眼中的“閑事”,卻是戴瑞英為社區(qū)排憂解難、帶來實(shí)質(zhì)幫助的“大事”。“社區(qū)就是我們的家,能為大家做點(diǎn)實(shí)事,讓社區(qū)越來越好,我非常開心。”

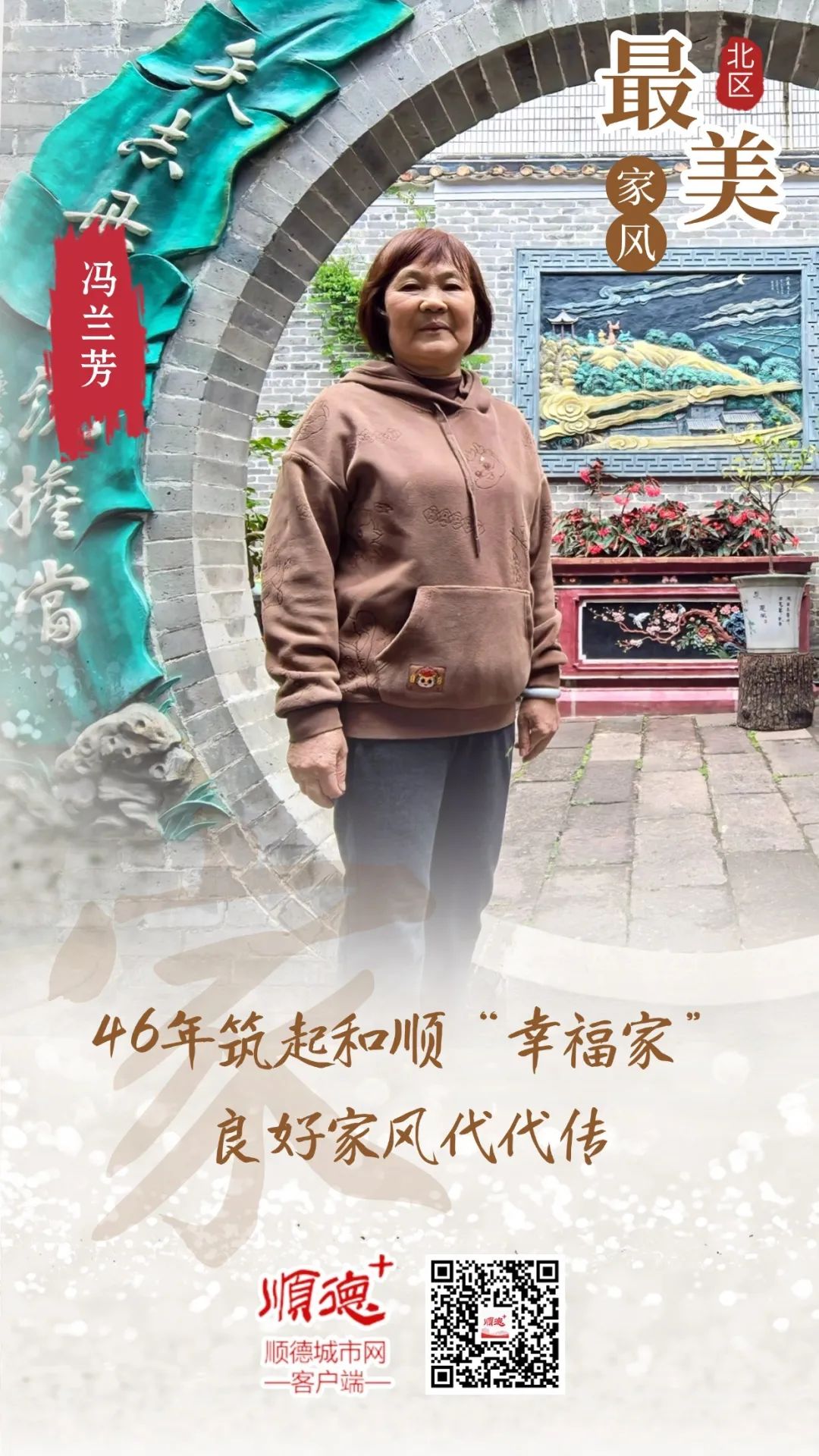

婆媳關(guān)系,是人生中一段獨(dú)特的旅程。馮蘭芳22歲結(jié)婚后,與丈夫恩愛有加,相互扶持,就像她說的,生活中跟丈夫唯一的爭(zhēng)吵就是“搶著做家務(wù)”;對(duì)待公婆她關(guān)懷備至,真情相待,公婆也將其當(dāng)作自己女兒一般疼愛,婆媳間互敬互愛,互幫互助。馮蘭芳不僅以身作則,還將這種良好的家風(fēng)教育給自己的女兒。

馮蘭芳的女兒深受母親影響,對(duì)自己的家公家婆同樣體貼入微,用心經(jīng)營(yíng)著自己的小家庭。女婿也在這種和諧氛圍中耳濡目染,對(duì)馮蘭芳夫妻如同對(duì)待自己的親生父母,家庭關(guān)系融洽,彼此尊重與關(guān)愛。在這個(gè)大家庭中,孝敬父母、以善為樂的傳統(tǒng)成為了共同的信念和實(shí)踐,大家共同傳承著代代相傳的家風(fēng)美德。

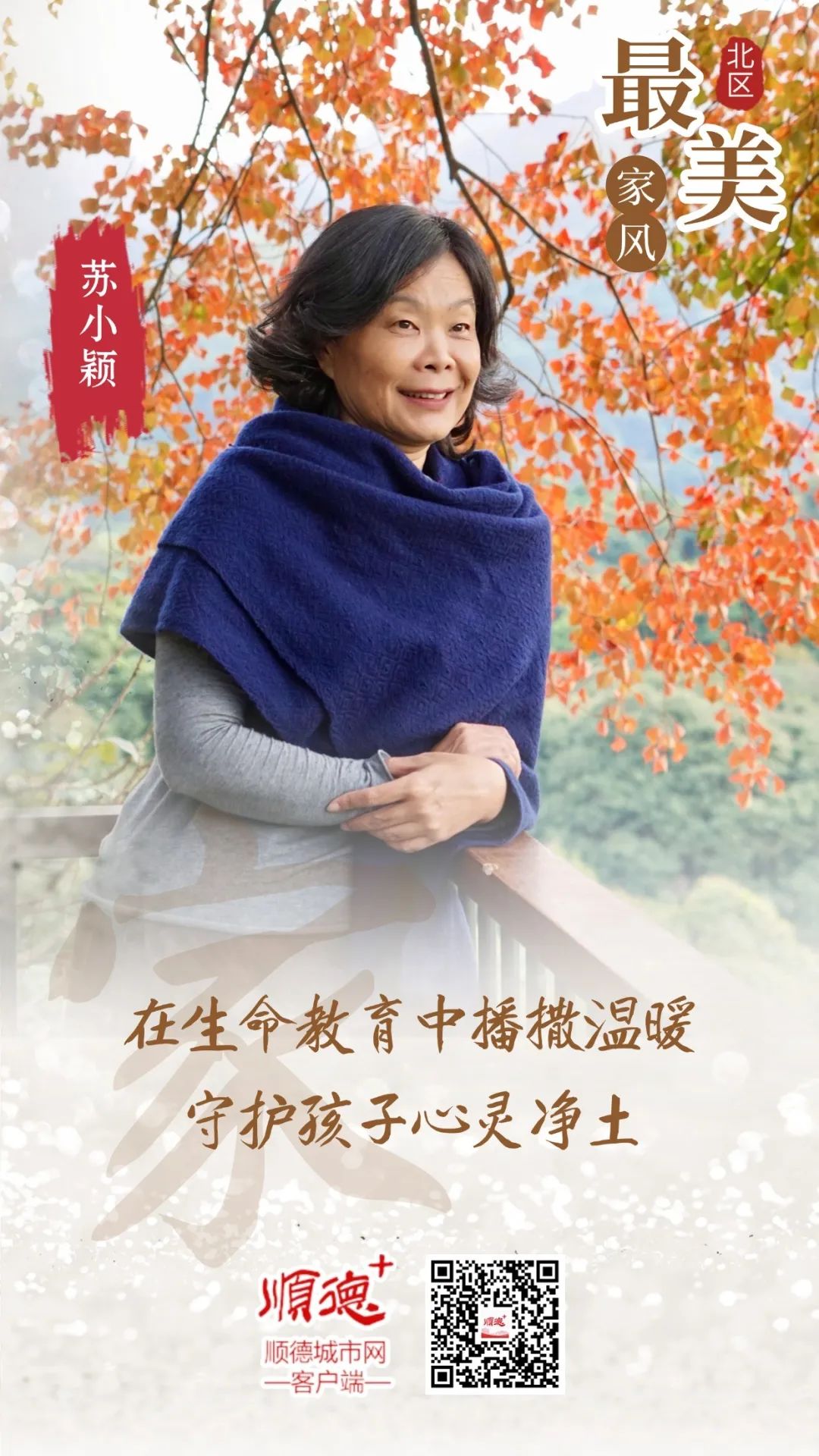

她是循循善誘的老師,是貼心守護(hù)的“心理療愈師”。蘇小穎原來是西山小學(xué)老師,1997年離開學(xué)校后開始從事青少年教育,致力于生命教育的實(shí)踐與研究。在她的教案里從來都沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,每一個(gè)孩子都是一顆不同類別的種子。她時(shí)常帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)與社區(qū)聯(lián)動(dòng)開展生命教育活動(dòng),用一場(chǎng)美好遇見、一次愛的行走、一場(chǎng)有溫度的教育,教會(huì)孩子以向善、親和、欣賞的目光看待人、事、物。

盡管“戰(zhàn)場(chǎng)”不一樣,但她初心不改,始終在做教育的傳播者。她希望這份教育的力量能夠影響并溫暖更多的人,“有厭學(xué)、社恐、情緒不穩(wěn)等叛逆的孩子在這里都能得到療愈,從而幫助每個(gè)家庭共育滋養(yǎng)孩子成長(zhǎng)的土壤。”

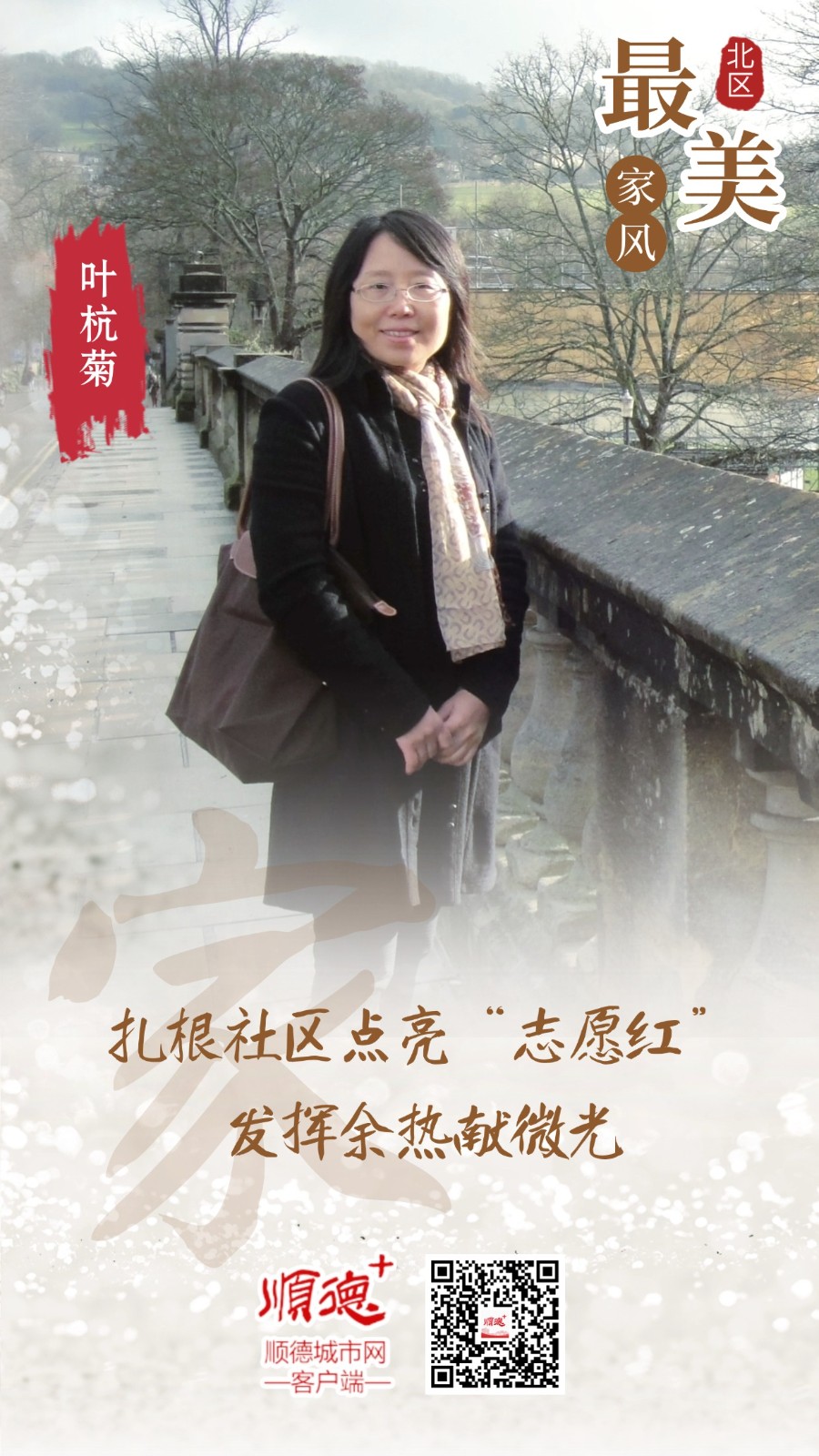

作為一名有著30年黨齡的黨員,葉杭菊2019年退休后堅(jiān)持發(fā)揮“余熱”,尤其在疫情期間,她主動(dòng)到疫情防控卡點(diǎn)協(xié)助核酸檢測(cè),參與秩序維護(hù)、人員統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)工作。在她的帶動(dòng)下,丈夫、朋友也都紛紛加入了隊(duì)伍。從2021年開始,她負(fù)責(zé)收繳北區(qū)各黨支部的黨員黨費(fèi),盡管工作繁瑣,但是四年來她總做到準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)收集上交,并且做得無誤差。

只要時(shí)間允許,葉杭菊經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)在社區(qū)開展的各項(xiàng)志愿服務(wù)和各種公益活動(dòng)中。丈夫也十分支持她,“只要我愿意做的事,他一輩子都會(huì)支持我。”葉杭菊的人格魅力感染著身邊人,也吸引著更多人加入這一集體,用實(shí)際行動(dòng)詮釋著“離崗不離黨、退休不褪色”的初心本色和奉獻(xiàn)擔(dān)當(dāng)。

在小區(qū)居民心中,王梅既是熱心腸的好鄰居,又是事事都參與的樓棟“大管家”。愛心獻(xiàn)血、樓道清潔、入戶排查、治安巡邏……哪里有需求,哪里就有她的身影。王梅是學(xué)校后勤的一名職工,工作休息之余除了積極參與社區(qū)公益事務(wù),近3,4年來,她每年主動(dòng)參與社區(qū)黨群議事會(huì),為小區(qū)獻(xiàn)言獻(xiàn)策。

從基礎(chǔ)設(shè)施的完善,到居住環(huán)境的優(yōu)化;從公共服務(wù)的提升,到社區(qū)文化的塑造,為解決每一個(gè)居民關(guān)心的熱點(diǎn)問題建言獻(xiàn)策。目前已經(jīng)推動(dòng)社區(qū)充電樁安裝、車位分配等問題,解決了居民一樁樁“心事”,“不要事事等別人安排,自己的家就要自己去維護(hù)去建設(shè)。”

編輯:周楚儀