編者按:鄉村振興,文化先行。為落實鄉村振興戰略,弘揚歷史文化傳統,勒流宣傳文體辦公室攜手順德城市網,特別推出《走祠堂,采家風》系列報道,一起走進勒流各村居,探訪祠堂古建文化和村居風物,挖掘歷史文脈,尋訪好家風好傳統,更好的發揮文化對鄉村振興的助力作用,為美麗文明村居、匠心勒流建設提供強大的精神動力。

重建于2005年的南溪康公祠堂。

94歲的康振江對兒時的許多往事仍記憶猶新,他還記得當年和小他9歲的“盧四妹”在廟前看耍拳、唱大戲。不過最為他津津樂道的,還是劃著農艇將200多斤的甘蔗順著江村河一路運到廣州,賣了錢然后看粵劇……

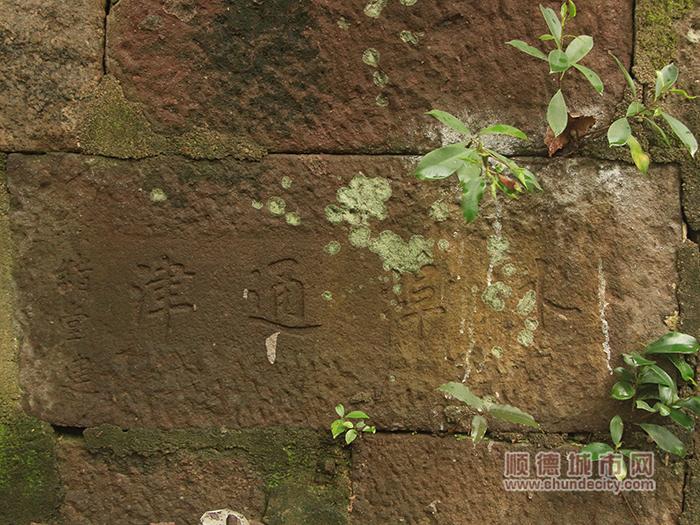

當古老的江村河不復當年的湍急,兩岸的河面也不再有農艇停泊,勒流江村作為順德水路重要樞紐的歷史全部蘊含在“水埠通津”四字之中,這和江村的起源刻在祠堂碑記上一樣,延續著江村氏族的文化和血脈。

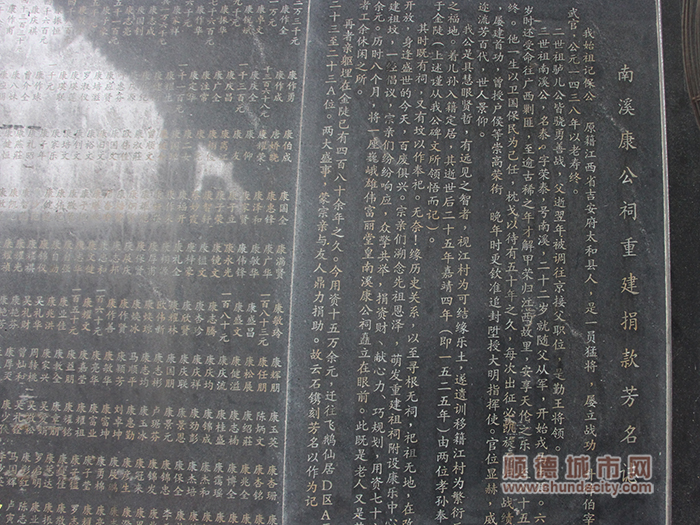

南溪康公祠重建捐款芳名記。

溯根尋源,康李氏族源起江西

據《廣東省順德縣黃連江村鄉北約坊》記載,江村始建于明朝初年,由世襲騎尉一等指揮使李藍田遷至此地駐兵而成,又因此近江邊,遂取名為江村。江村有三大姓氏——康、李、鄭。康姓為第一大姓,李姓為第二大姓。相比鄭姓氏族的來歷考證無果,康、李氏族均有歷史記載,且皆來自江西。

康姓氏族,1525年遵照南溪公遺囑從江西省吉安府太和縣遷入江村安居。康氏祠堂始建于明景泰3年,幾經風雨,終未抵過歷史煙云。后輩念尋根無祠,祀祖無地,于2005年重建祠堂,遂成今日之廟宇,溯念南溪康公恩澤。

康氏祠堂深40米、寬20米,占地面積達800平方米,三間兩進,采用硬山頂,青磚壘砌,壁畫裝飾,一派富麗堂皇。據碑文記載,南溪康公,字榮泰,號南溪,二十二歲就隨父從軍,至古稀之年才解甲榮歸,曾到廣西剿匪,一生戰績顯赫,累受追封,晚年被欽準為大明指揮使。

2009年重建后的李氏祠堂。

李姓,在明朝初期從江西省撫州府臨川縣積善鄉遷移至此。據李氏長者李志和講述,祖先李九離受朝廷之托,平定三角洲土匪賊寇,駐三千兵力維穩,并屯田生產,始開枝散葉,世代相傳,如今已有25代。

現在李氏祠堂供奉的是百年歸老后獲皇帝賜棺的瀾菊公,生卒年不詳,葬于江門鶴山,與順德隔江相望。2009年重修好的李氏祠堂共占地600平方米,青磚壘砌,硬山頂,兩進三間,共耗資120萬,壁畫、灰雕皆俱,與舊祠堂相比更加宏偉莊重。

據李志和回憶,以前的房屋、古廟皆朝北而望,以銘記來的方向。祠堂重修好的那年,李志和一行8人前往江西省臨川縣尋根省親,拜訪了遙望了70多年的那片土地。他們至今仍和江西同胞保持著聯絡。

康帥府進行重修,變得更為美觀寬敞。

民俗變遷,見證江村風云變幻

農忙時節,水網密布的舊時江村商船交織,農艇運蔗而去載米而歸,槳聲不斷;村民種桑養蠶,基塘埠頭人來人往。秋收過后,年關將近,節慶將至,村民靜候“紅船”駛來、戲人登岸。

“四天三夜,燈火通明,很熱鬧的。”康振江回憶起當時的場景。每至廟誕、北帝出游、觀音開庫等重要慶典,大街小巷貼滿紅色告示,來自廣州的粵劇班子乘紅色帆船而來,浩浩蕩蕩入港,在各氏族埠頭登岸,小孩一路相迎。戲班子上岸后,在廟前的廣場搭起戲棚,設站票和坐票,臺前掛上數盞汽油大燈,連唱四天三夜。而在廟前另一片空地上,燃起了明晃晃的篝火,江湖上的拳師、舞獅隊,也來趕這趟熱鬧。

居民點燃香燭拜祭(順德城市網網友“雪茄叔叔”攝)

除了這些節目,重中之重的儀式活動,當數康姓氏族的觀音開庫、李姓氏族的北帝出游和鄭姓氏族的拜大太公。其中,北帝出游形成于明末清初年間,每年農歷正月初四舉行。當日選好時辰上香后,由一名德高望重的老人到北帝廟(玉虛宮)請出北帝大人的神像和玄天上帝寶印,再由4名壯丁抬著神像,兩人鳴鑼開路,兩人抬扇,一人撐羅傘,打鼓奏樂在村出游,信眾聽到鑼鼓聲便前來參加出游,形成一支100多人的出游隊伍,繞村一周。沿途有居民設香案、點燃香燭拜祭,到了晚上在廣場聚餐。

然而,有些習俗和古跡現如今只能在長者們的記憶中尋到一絲蹤跡。據了解,李氏祠堂以前共有12座,但因歷史原因僅遺留下1座。改革開放以來,隨著物質生活水平的提高,觀音廟、北帝廟、康帥府和康、李祠堂等也在進行重修,變得更為美觀寬敞。據村中多位老人口述,自抗日戰爭開始,江村的眾多儀式活動未能正常開展,傳統的藝人、粵劇也逐漸退出了江村人的視野,北帝出游、觀音開庫等重要儀式活動在80年代后才慢慢得以恢復。

木棉樹靜靜訴說江村的風云故事。

氏族共存,共筑和諧精神家園

觀音廟前的一顆木棉樹,已有120年歷史,樹下流淌著一條通入江村的河涌,靜靜的水面倒映著兩岸的廣府民居和倒垂的古樹,江南水鄉的歷史感氤氳而出。

江村現在散落著300多座廣府民居,在樓巷一隅,安有數座典型的鑊耳屋,房頂兩旁“凸”起兩只“耳朵”,是以前達官顯貴之家的標志。穿過狹窄的樓巷,踏過青石板路,經過趟櫳門半開的人家,久遠的故事依稀回響在這幽深的巷子中。

樓巷里半開的趟櫳門。

康振江說,當時李氏家族多顯貴,樓巷一隅,幾乎是李氏顯貴聚集地。李志和回憶,當年李氏家族一子弟欲娶康氏家族一姑娘為妻,姑娘臨嫁前突然反悔,說要李氏答應一個要求才肯上船。李氏族長問,“你要我們做什么?”“給個埠頭我們康家!”李氏族長欣然答應,康氏埠頭由此得來。從此,李、康、鄭,三氏埠頭并列在水道上,送客迎賓,糶貨運糧,一派繁盛和諧的景象。

如今,“三氏”埠頭已退出了歷史舞臺,取而代之的是水泥通衢。唯有始建于明朝的李氏埠頭所壘石墻上刻著的水埠通津——無聲言說著這段歷史。

“水埠通津”四字——無聲言說著歷史。

李志和說,這里世代民風淳樸,大都安分守己,沒有出現過村霸。雜姓混居的村落,無姓氏斗爭,和諧有序,是祠堂祖廟的蔭福也是江村人對舊時秩序的堅守,這些民風共筑著江村和諧共生的精神家園。(李積麟)

■近代名人

李子誦:1912年—2012年,中國人民政治協商會議第六、七屆全國委員會常務委員,中國國民黨革命委員會第六、七屆中央常務委員,第八屆中央監察委員會常務委員。曾任《大公報》粵南版編輯主任,韶關《建國日報》編輯主任,廣州《建國日報》總編輯,香港《華僑日報》、《華商報》編輯。1949年任廣州《聯合報》總編輯。1951年后,任《文匯報》總編輯、社長。

順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。

除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。

違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。

順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師